대량생산 최적 BJ, 기술 난제 해결 및 적용처 발굴 지속돼야

◇연재순서

1. 대형화된 PBF 장비의 기술 이슈와 지속 성장 가능성

2. 폴리머 적층제조의 지속 성장을 위한 소재개발 방향

3. 고수율 금속분말 제조 기술의 방향

4. 신뢰성 확보를 위한 항공 부품의 적층제조 응용분야의 확대

5. 대량 생산을 위한 바인더젯(BJ) 기술의 극복 방안

원가절감·양산성 확보 위한 소재·장비·SW 등 기술개발 활발

全 공정 통합 생산시스템·표준화로 차세대 양산기술 자리매김

◆대량생산을 위한 바인더젯 기술의 발전 방안(엠티아이지 박지환 대표)

▲ 엠티아이지 박지환 대표

▲ 엠티아이지 박지환 대표금속 적층제조 방식은 기존의 전통적인 가공 방식을 대체할 가능성이 높아지면서 연구와 투자가 활발히 진행되고 있다. 그 중에서도 바인더젯(Binder jetting:이하 BJ) 기술은 분말 소재를 바인더로 결합하여 적층하는 방식으로 금속, 세라믹, 플라스틱, 복합재료 등의 대량생산 가능성을 높이는 기술로 평가받고 있다.

본 글에서는 이번 ‘TCT 아시아 2025’를 통해 느낀 점을 바탕으로 BJ 기술이 대량생산 공정으로 자리잡기 위해 극복해야 할 몇 가지 기술적 과제를 정리해 서술하고자 한다.

BJ 기술은 분말 베드 위에 액상 바인더를 분사해 분말 입자를 결합하는 방식으로 동작한다. 이후, 탈지 및 소결 등의 과정을 거쳐 최종 제품이 완성된다. 이러한 공정을 통해 BJ 기술은 다품종 변량(變量)생산이 가능하며, 출력 속도가 아주 빠르고, 소재 활용의 효율성이 높다. 아울러 미터급 이상의 대형 부품 제작 가능이 가능한 등 많은 장점을 갖는다.

그럼에도 불구하고 BJ 기술의 상용화를 위해 해결해야 할 여러 가지 기술적인 문제가 아직 존재한다. 첫 번째로 단가 경쟁력 부족이다. BJ 기술은 다른 적층제조 방식과 마찬가지로 후처리 공정이 필요하다. 형상을 제작한 후, 해당 부품을 사용 가능한 강도로 만들기 위해 탈지(debinding), 소결(sintering) 등의 추가적인 공정을 거쳐야 한다. 이러한 후처리 공정은 추가적인 시간과 비용을 발생시키며, 기존 대량생산 공정에 대비 생산 단가가 상승함에 따라 경쟁력이 떨어지는 요인으로 작용할 수 있다.

두 번째로 사업화의 어려움이다. 현재 BJ 기술은 주로 시제품 제작에 활용되고 있으며, 양산 체계로의 전환이 쉽지 않다. 기존 대량생산 방식과 비교했을 때 생산 속도가 상대적으로 느리고, 후처리 공정이 복잡하여 연속 생산이 어렵다. 또한, 부품의 기계적 강도와 치수 정밀도를 유지하기 위해서는 별도의 공정 최적화가 필요하다.

특히, 금속 부품의 경우 소결 과정에서 수축으로 인한 변형이 발생할 수 있으며, 이로 인해 부품 치수 차이가 발생할 가능성이 높다. 대량생산을 위해서는 이러한 공정 변수들을 체계적으로 제어할 수 있는 기술이 필수적이다.

따라서 BJ 기술이 대량 생산 공정으로 발돋움하기 위해서 다음과 같은 3가지 기술이 중점적으로 다뤄져야 한다고 생각한다.

첫 번째로 대량생산을 위한 연속생산 시스템 도입 및 공정기술 개발이다. 여러 개의 빌드 챔버를 동시에 운용하거나, BJ 시스템의 자동화 수준을 높여 대량생산을 위한 최적의 생산 시스템을 구출해야 한다. 또한 BJ 기술과 후처리 기술이 융합된 하이브리드 생산 공정 기술 개발 및 적용을 통해 생산 속도와 품질을 동시에 향상시킬 수 있다.

두 번째로 다양한 크기의 장비 개발이다. 다양한 크기의 제품을 BJ 기술로 제조하려면 크기에 따라 적절한 장비가 필요하다. 그러나 현재 시장에는 중소형 부품 생산에 적합한 장비만이 상용화되어 있으며, 대형 부품을 제작하기 위한 장비는 상대적으로 부족한 상황이다. 대형 부품을 제작하려면 보다 정밀한 바인더 분사 시스템과 대형 빌드 챔버를 갖춘 장비가 필요하다.

또한, 대형 부품 제작 시에는 분말의 균일한 분포와 적층 정밀도를 유지하는 것이 중요하다. 기존 장비로는 대형 부품의 품질을 일정하게 유지하는 것이 어렵기 때문에, 이를 위한 최적화된 적층제조 시스템과 제어 기술이 필요하다.

세 번째로 원가절감을 위한 새로운 BJ 시스템 개발이다. BJ 공정에서 사용되는 분말 소재는 균일한 입도 분포를 유지해야 하며, 이는 원가상승의 주요 요인이 된다. 일반적으로 미세한 입도의 금속 또는 세라믹 분말이 필요하며, 이러한 고품질 소재는 원재료 비용을 증가시키는 요인으로 작용한다.

이를 해결하기 위해 입자 크기 분포가 넓은 원료를 사용할 수 있는 새로운 BJ 시스템이 필요하다. 기존의 BJ 방식은 균일한 입자 크기를 요구하지만, 차세대 BJ 시스템은 다양한 입도를 포함한 분말에서도 안정적인 적층 품질을 유지할 수 있도록 설계되어야 한다.

결론적으로 BJ 기술이 대량생산에 적합하게 활용되기 위해서는 단가 절감, 대량 생산 공정 시스템 구축, 다양한 크기의 장비 개발, 원가 절감을 위한 새로운 BJ 시스템 도입이 필요하다.

추후, 대량생산을 위한 개선이 이루어진다면 기존 제조 방식과 경쟁할 수 있는 대량생산 공정으로 자리 잡을 수 있을 것이다. 지속적인 연구개발과 산업계 협력을 통해 BJ 기술이 더욱 발전하고 다양한 산업 분야에서 활용되기를 기대한다.

◆BJ, 대량생산 공정 진화에 필요한 신기술 개발 사례(케이랩스 김동현 부장)

▲ 케이랩스 김동현 부장

▲ 케이랩스 김동현 부장BJ 기술은 빠른 출력 속도와 저렴한 비용으로 주목받고 있으며, 특히 금속부품 대량생산 측면에서 기존 금속 프린팅 방식에 비해 생산성이 우수하여 산업계의 큰 관심을 끌고 있다.

그러나, BJ 기술은 여러 기술적 한계로 인하여 본격적인 대량생산에 적용하기에는 아직은 몇 가지 제약이 존재한다. 본 고에서는 BJ 기술의 문제점과 이를 극복하기 위한 방안을 주로 고찰하고자 한다.

BJ 공정은 크게 3단계를 거쳐 출력물을 만든다. 출력 단계에서는 바인더로만 결합 성형된 '그린 파트(Green Part)'를 생성한다. 이후 탈지(Debinding) 단계를 거쳐 바인더를 모두 제거한다. 최종적으로 소결(sintering) 단계에서는 소결을 통한 치밀화를 이루어 원하는 밀도와 강도를 부여한다.

그러나 여기에는 몇 가지의 문제점이 발생한다. 우선, 탈지 단계에서 제대로 탈지가 이루어지지 않거나, 소결 단계에서 기공(pore)이 내부에 포획된 채로 치밀화가 이루어지거나, 치밀화에 따른 수축이 국부적으로 불균일하게 일어나거나 하는 등의 탈지와 소결 단계에서 주로 발생하는 문제점이다. 부연하면, 기공률이 높아져 최종 부품의 기계적 강도가 낮아지고, 치밀도가 기존 절삭 방식 또는 금속 프린팅 방식보다 낮아지는 문제가 있다.

BJ 공정에서 가장 큰 과제 중 하나는 소결시 발생하는 수축이다. 수축률이 균일하지 않거나 형상에 따라 비대칭적으로 발생하면 최종 부품이 설계 형상과 다르게 왜곡되는 현상이 발생한다. 이로 인해 정밀한 대량생산에 어려움이 존재하기도 한다. 또한 최종 수축을 예측하여 이를 설계단계에서 반영해야 하는데, 컴퓨터 시뮬레이션을 통한 수축 예측에도 불구하고 어느 정도의 한계가 아직 존재한다. 특히 형상이 복잡할수록 그러하다.

BJ 공정에서 사용 가능한 재료로는 주로 스테인리스강, 저합금강, 구리 등 일부 금속에 국한되어 있으며, 아직은 고성능 합금이나 복합재에 대한 적용은 제한적이다. 또 표면 거칠기와 소결 특성에 따라 결과물이 크게 달라지는 문제가 아직 상존하며, 공정 표준화가 미비하여 산업 적용시 신뢰성을 부여하기 어렵다는 점도 아직은 존재한다. 출력 이후 반드시 소결, 열처리 등의 후처리가 필요한데, 이 과정이 복잡하고 시간이 오래 걸려 양산성 저하의 원인이 되기도 한다.

최근에는 고효율 소결로(Furnace) 기술과 함께 진공 소결(Vacuum Sintering), SPS(Spark Plasma Sintering) 등의 신기술이 개발되어 소결 품질을 향상시키고 있다. 또한 소결 전 단계에서 고밀도화된 프리폼(Preform)을 만드는 방식(예: 압축성 성형)도 실험되고 있다.

형상 왜곡 문제를 해결하기 위해 소결 수축 예측 시뮬레이션 도구들이 많이 개발되고 있다. 특히 인공지능(AI) 및 머신러닝 기반 알고리즘을 통해 소결 전 설계 데이터에 자동 보정(offset)을 적용함으로써, 최종 형상의 정확도를 향상시키는 사례가 늘고 있다.

또한, 금속분말과 폴리머 바인더의 상호작용을 최적화하여 출력 품질을 높이는 연구도 진행 중이다. 바인더 조성의 점도, 분사량, 건조 시간 등을 정밀 제어함으로써 결합력과 출력 속도를 모두 향상시키는 것이 핵심이다.

ASTM, ISO 등의 국제 표준 기관에서는 BJ 공정에 대한 표준화 작업을 추진하고 있으며, 대기업 및 소재기업들은 공정 데이터베이스 구축 및 공정 관리 자동화 솔루션을 도입하여 일관된 품질을 확보하고 있다. 후처리 병목 문제를 해결하기 위해 출력-소결-가공 단계를 하나의 자동화된 통합 셀(Cell)로 구성하는 방식인 ‘통합형 생산 시스템’이 주목받고 있다. 이를 통해 인건비와 시간 절감이 가능하며, 연속적인 대량생산 체계를 실현할 수 있다.

BJ 기술은 그 속도와 비용 측면에서 분명한 대량생산 잠재력을 가지고 있으나, 물성 저하, 형상 왜곡, 후처리 복잡성 등 몇 가지 주요 기술적 과제를 안고 있는 것 또한 사실이다. 그러나 최근 고밀도 소결 기술, AI 기반 형상 보정, 재료 및 바인더의 고도화, 자동화 생산 시스템 등의 발전을 통해 이러한 한계를 점차 극복해 나가고 있다.

앞으로 BJ 기술은 자동차, 항공, 산업기계 등 다양한 분야의 중·소형 부품 대량생산에 효과적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 특히 지속적인 소재 다양화와 공정 표준화가 병행된다면, 바인더젯 방식은 21세기형 대량 제조의 새로운 표준 중 하나로 자리 잡을 가능성이 높다. 디지털 자율 제조와 스마트 팩토리 시스템과의 결합을 통해 바인더젯은 차세대 대량 맞춤형 자율 제조의 핵심 기술로 자리매김 할 수 있을 것이다.

앞서 나열한 방안들을 조합하여 케이랩스는 연구개발용 장비인 싱글패스 방식의 BJ 장비를 개발하였으며 올해 하반기에는 대량생산용 BJ 장비가 출시 될 예정이다.

▲ TCT 아시아 2025에 출품한 ZENGYI TECHNOLOGY의 바인더젯 장비(200*120*150mm)와 출력 샘플(SUS316 , 17-4PH , Ti64 )

▲ TCT 아시아 2025에 출품한 ZENGYI TECHNOLOGY의 바인더젯 장비(200*120*150mm)와 출력 샘플(SUS316 , 17-4PH , Ti64 )◆산업 현장 BJ 적용 확대에 필요한 기술 개선 방안(자이브솔루션즈 박동현 주임)

▲ 자이브솔루션즈 박동현 주임

▲ 자이브솔루션즈 박동현 주임이번 TCT 아시아 2025를 통해 다양한 적층제조 기술과 시장 흐름을 직접 확인할 수 있었다. 특히 금속 적층제조 분야에서는 예상대로 LPBF(Laser Powder Bed Fusion) 방식에 대한 전시와 기술 소개가 가장 많은 비중을 차지하고 있었다.

하지만 실무자의 입장에서, 대량 생산에 더 적합한 기술로 주목받고 있는 BJ 기술이 상대적으로 덜 조명된 점은 아쉬움으로 남았다. 빠른 출력 속도와 후처리를 통해 생산성을 높일 수 있는 BJ 기술은 분명 산업 현장에서의 가능성이 크지만, 이번 전시에서는 그에 비해 소개가 제한적이었고, 깊이 있는 기술 논의도 부족해 보였다.

BJ 기술이 가지고 있는 대표적인 이슈들을 짚어보면 후처리 공정의 긴 리드타임이 있다. 출력 속도는 빠르지만, 이후 소결과 탈지 등 후처리 시간이 길어서 전체 리드타임이 늘어나는 점은 지속적으로 개선해 나가야 한다. BJ 기술에 보다 적합한 시장과 어플리케이션을 모색해 나갈 필요가 있다.

출력물 품질과 수축 문제도 해결해야한다. 소결 과정에서 출력물이 줄어들거나 형태가 틀어지는 경우도 있어 정밀하게 맞춰야 하는 부품에는 아직 부담이 있다는 생각이 들었다. 치수 오차가 발생할 수 있기 때문에, 양산 단계에서는 이런 부분도 신경을 많이 써야한다.

전체적으로 BJ 기술은 속도와 단가 측면에서는 확실히 강점이 있지만, 후처리 공정이나 품질 관리 측면에서는 보완할 점이 많다는 걸 느꼈다. 그리고 아직까지는 LPBF 방식에 비해 전시나 홍보 측면에서 덜 주목받고 있다는 점도 아쉬웠다.

앞으로 BJ 기술이 양산에 더 널리 쓰이기 위해서는 출력부터 후처리까지 이어지는 공정의 자동화나 예측 가능한 품질 관리가 함께 따라와야 한다. 이런 부분이 개선된다면 현장 실무자가 대량양산에 BJ 기술을 적용하기 더 쉬워질 것이다.

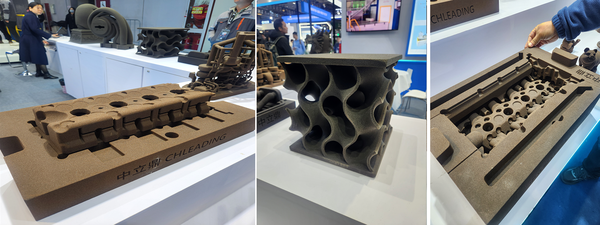

▲ CHLEADING社의 Sand 바인더젯 출력물

▲ CHLEADING社의 Sand 바인더젯 출력물-편집자 주

다섯 편의 ‘TCT 아시아 2025’ 연재기고를 감수(監修)하느라 수고해주신 한국전자기술연구원(KETI) 신진국 박사님께 감사의 말씀을 드립니다.