차세대 반도체 개발, 기존 반도체 대체 소재 발굴 必

선폭감소·고집적 한계 봉착, 실리콘 반도체 소재 대체 요구

이차원·유기·산화물 반도체, 차세대 반도체 활용 확대

1. 기술의 개요

1.1 기술의 정의 및 분류

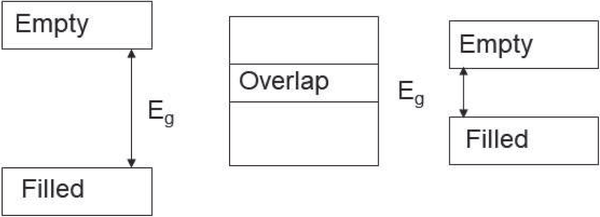

현대 사회에서 반도체는 없어서는 안 되는 매우 중요한 기술로 자리매김했고, 기존의 컴퓨터나 모바일뿐만 아니라 자동차를 비롯한 다양한 분야에서 활용도가 높아지고 있다. 반도체는 평소에는 절연체와 같이 전기 전도도가 낮다가 전기나 빛 같은 에너지가 가해졌을 때 전기 전도도가 증가해 도체가 되는 물질이며, 전도대역(conduction band)으로 자유전자가 생성되는 데 필요한 에너지 밴드갭이 적절한 공유결합성 물질이 후보가 될 수 있다.

현재까지는 4족 원소인 실리콘, 게르마늄과 탄소(나노 구조) 등과 화합물 반도체로 3-5족 화합물 등이 주로 활용됐으나, 그래핀과 같은 구조인 황화물과 셀레늄 화합물 등의 이차원 반도체와 유기 반도체 및 산화물 반도체 등이 차세대 반도체로서 활용 범위가 넓어지고 있다.

▲ <그림 1>절연체, 금속 및 반도체의 에너지 밴드갭 구조

▲ <그림 1>절연체, 금속 및 반도체의 에너지 밴드갭 구조반도체는 기본적으로 에너지가 가해지면 전자가 여기되면서 전도대역으로 진입해 자유전자가 된다. 이 과정에서 정공이 발생해 전자-정공의 쌍이 만들어지며, 이러한 반도체를 진성 반도체라고 한다. 실제로 진성 반도체에서 전도성을 띠게 하려면 높은 에너지가 가해져야 하므로 이보다는 낮은 에너지에도 자유전자나 전도가 가능한 정공을 생성시키려고 다른 원자가의 물질을 도핑하게 된다.

대표적으로 4족인 실리콘에 5족 원소를 도핑하게 되면 주로 전자가 전기 전도에 기여하고, 반대로 3족 원소를 도핑하게 되면 정공이 전기 전도에 주로 기여한다. 이러한 반도체를 각각 n형 반도체(전자가 주 전하)와 p형 반도체(정공이 주전하)라고 한다. 이러한 p형 반도체와 n형 반도체를 접합하면 한쪽으로만 전류를 흘려보내는 다이오드가 형성되는데, 거의 모든 반도체 소자의 구조는 다이오드를 기반으로 제어되는 소자가 된다.

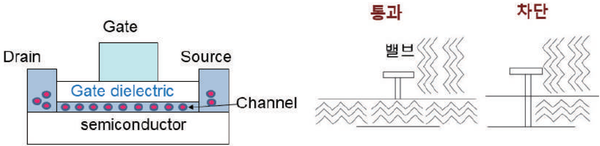

반도체 소자는 전압으로 구동되는 전자소자와 빛에 따라 구동되거나 발광하는 광소자로 분류되는데, 본 백서에서는 전자소자를 중심으로 다루기로 한다. 전자소자의 기본은 전압으로 전류를 흐르게 하거나 차단하는 스위치 기능을 갖는 트랜지스터인데, 가장 일반적인 트랜지스터가 금속-산화막-반도체(metal-oxide-semiconductor, MOS) 구조를 갖는 MOSFET이다.

▲ <그림 2> 반도체 소자의 기본인 MOSFET의 단면 구조

▲ <그림 2> 반도체 소자의 기본인 MOSFET의 단면 구조<그림 2> 왼쪽은 MOSFET 소자의 단면구조를 나타내는데, 소스(source)와 드레인(drain) 사이 채널(channel)에서의 전자나 정공의 흐름을 게이트(gate) 전극에 전압을 인가해 차단하거나 흐르게 하는 역할을 한다. 이러한 게이트는 액체나 가스와 같은 유체의 흐름을 차단하거나 허용하는 밸브에 견주어 나타낼 수 있으며, <그림 2>의 오른쪽과 같다. 트랜지스터의 제어성은 반도체 전자소자의 근간이 되며, 메모리 소자와 비메모리 소자를 구성하는 필수 요소이다.

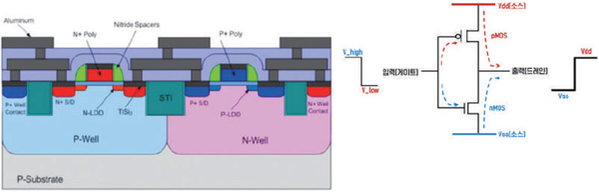

1) CMOS 소자와 반도체 제조 공정

CMOS(complementary MOS) 소자는 전자가 채널에서 흐르는 소자인 n-MOSFET과 정공이 채널에서 주로 흘러가는 p-MOSFET을 소자로 연결하면 인버터로 작동하며, 회로로 간단하게 연결됐을 때 0으로 입력하면 1이 출력되는 인버터 동작을 하게 된다. MOSFET의 반도체 채널 길이가 소자 동작에서는 매우 중요하며, 채널 길이와 같이 구현할 수 있는 최소의 길이를 선폭이라고 한다.

반도체 공정은 이러한 구조가 복잡한 소자와 어레이를 구성하는 데 필요한 과정이며, 팹이라는 매우 청정한 장소에서 제조된다. 반도체의 주요 공정은 산화, 노광, 식각, 증착 및 이온주입, 금속 배선 및 패키징 등으로 이루어지는데, 고집적일수록 선폭이 작아지며 구조도 복잡해진다.

▲ <그림 3> CMOS 소자의 구조와 회로 구성 및 동작

▲ <그림 3> CMOS 소자의 구조와 회로 구성 및 동작2) 메모리 반도체와 시스템 반도체

반도체 소자는 크게 메모리 반도체와 시스템 반도체(또는 비메모리)로 분류할 수 있다. 컴퓨터는 연산을 수행하는 중앙연산처리장치(CPU)와 메모리인 DRAM으로 구성돼 있으며, 연산과 기억을 별도로 수행한다. 메모리 반도체는 전원을 끄면 기억이 유지되지 못하는 휘발성 메모리인 DRAM과 전원이 제거돼도 기억이 유지되는 비휘발성 플래시 메모리가 있다. 또 컴퓨터의 CPU와 휴대폰의 AP 등은 시스템 반도체의 대표적 소자이다.

반도체가 고집적이 되면 선폭이 점점 줄어드는데, 선폭을 결정하는 중요한 공정 중의 하나가 바로 노광 공정이다. 노광 공정에서 조사되는 빛의 파장이 짧을수록 선폭이 작아지는데, 최근에는 삼성전자에서 3nm3) 선폭을 양산하기 시작했고, 이러한 수준의 선폭을 위해서는 극자외선(EUV)을 사용하게 된다.

이러한 선폭은 고집적화가 이루어지면서 점점 작아져 최근 선폭이 1.4nm 정도인 공정을 연구하고 있는데, 시간이 지나면서 이러한 선폭 감소도 한계에 부딪힐 것이므로 근본적인 기술적 난제 해결책이 요구되는 시점이다. 고집적화하면서 분리된 메모리와 시스템 반도체의 연결에 따른 지연도 문제로 떠오르고 있다. 속도가 느려지고 전력 소모가 커져서 저전력을 달성해야 하는 숙제도 함께 부각되는 것이다.

이러한 근본 문제를 해결하고자 여러 대안을 마련하고 있고, 고집적 반도체의 문제를 해결하고 기존의 실리콘 반도체를 대체할 차세대 반도체 소재를 개발하는 것이 중요한 화두가 되고 있다.

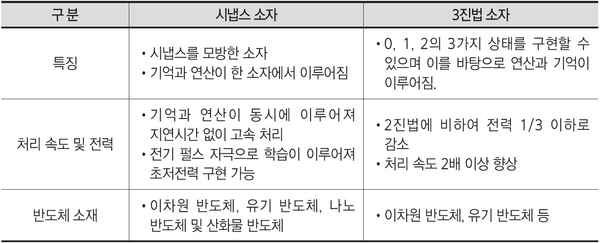

3) 차세대 반도체: 인공지능 반도체와 다진법 반도체

반도체 고집적화의 한계를 극복할 대안으로 여러 기술이 거론되는데, 양자 컴퓨터를 필두로 많은 해결책이 제안되고 연구되고 있다. 빠른 고집적화 추세에 대응하고자 현실적으로 바로 대안이 될 만한 기술들이 개발되고 있다. 그중 대표적인 기술이 인공지능 반도체와 다진법 반도체이다.

인공지능 반도체는 최근 머신 러닝을 통해 직관의 영역까지 침투한 컴퓨터가 저전력 및 효과적인 연산과 기억 능력을 보유한 인간의 두뇌와 신경을 모사하는 반도체 소자의 개발을 요구하면서 활발히 연구되고 있다. 특히 뉴런과 뉴런 사이의 시냅스를 모방하는 시냅스 소자 개발은 저전력과 기억-연산 통합 기능이라는 목표를 달성하기에 적합하다.

이러한 인공지능 반도체 개발에서 가장 중요한 것은 기존의 반도체를 대체할 만한 적절한 소재를 발굴하는 것이다.

실리콘을 대체하려면 기존의 실리콘 반도체가 지닌 저비용과 내구성을 갖추면서도 기존의 CMOS 공정으로 호환할 수 있으면서 더 우수한 성능을 보여 주어야 한다. 또 다른 대안인 다진법 반도체는 기존의 컴퓨터가 0과 1의 2진법을 사용하는 데 반해 0, 1, 2(3진법) 혹은 그 이상을 사용해 더욱 고집적 연산과 기억에 유리한 반도체를 말한다. 다진법 반도체는 같은 집적도를 가졌다면, 처리 속도와 전력 면에서도 기존의 2진법보다 훨씬 유리하고 더 많은 양의 데이터를 처리할 수 있다는 장점이 있다.

만일 3진법 반도체개발 이후에 4진법, 5진법 등의 소자가 개발된다면 기하급수적으로 처리할 수 있는 데이터의 처리 능력 덕분에 고집적 문제를 혁신적으로 해결할 수 있다. 하지만 기존의 실리콘 기반으로 구현한 3진법 반도체는 최초로 3진법을 구현했다는 의미는 있지만 단순한 구조로 고집적을 해결하는 데는 한계가 있다.

따라서 고집적을 해결하려면 실리콘을 대체하면서도 트랜지스터 1~2개로 간단하게 3진법을 구현할 수 있고 내구성과 CMOS 호환성을 갖춘 소재를 발굴하는 것이 매우 중요하다.

▲ <표 1> 인공지능 반도체(시냅스 소자)와 3진법 소자 비교

▲ <표 1> 인공지능 반도체(시냅스 소자)와 3진법 소자 비교1.2 기술의 원리

1) 시냅스 소자의 원리

컴퓨터가 발달하면서, 인류는 이전에는 누리지 못한 새로운 혜택을 많이 누리고 있다. 컴퓨터는 방대한 정보를 저장하고, 신속하게 연산을 처리하도록 개발되었는데, 이러한 컴퓨터가 인간보다 능숙하지 못한 영역이 있다. 이를 모라벨의 역설이라고 하는데, 대표적으로 개와 고양이를 구별하는 것이 인간에게는 쉬운 일이나 컴퓨터에서는 매우 어려운 일로서 최근에서야 구현되었다.

이 영역은 직관에 해당하는 영역이며, 머신 러닝이라는 분야가 자리 잡으면서 컴퓨터가 학습을 거쳐 직관의 영역을 효과적으로 예측할 수 있게 되었는데, 대표적으로 바둑에서 알파고가 인간을 상대로 승리를 거두어 인공지능 컴퓨터의 시대를 앞당기게 되었다. 그러나 알파고가 승리를 거두기는 했지만 인간의 두뇌가 겨우 20W 전력을 소모한 데 반해 알파고는 수십만 W 전력을 사용하였기에 에너지를 효율적으로 사용하지 못하는 한계를 보였다.

이에 인간의 신경 전달 체계를 모사하여 전력을 최소화하는 기술의 중요성이 부각되었다. 인간의 신경은 뉴런 사이에서 전달되는데 뉴런과 뉴런 사이의 시냅스라는 틈에서 신경 전달 물질이 전달된다는 사실을 알게 되었다.

▲ <그림 4> 시냅스의 구조

▲ <그림 4> 시냅스의 구조뉴런과 뉴런 사이에 시냅스가 평균적으로 1,000개 정도 있는데, 신경 자극에 대하여 가중치(weight)가 변화하는 가소성(plasticity)의 특성을 보여 준다. 이러한 가소성은 저전력의 효율적인 방식으로 학습할 수 있다는 장점이 있어 이를 모방한 소자 연구가 활발히 진행되고 있다. 또 인간의 두뇌는 연산과 기억이 동시에 이루어져 현재 반도체의 고집적 문제인 연산-메모리 일체형 소자 구현의 해결책을 제시한다.

이러한 시냅스를 모방한 소자를 시냅스 소자라고 하며, 인공지능 반도체의 대표적인 소자로 자리매김하고 있다. 시냅스 소자는 이러한 학습 능력을 모방하여 반도체 소자에 적용하고자 한다.

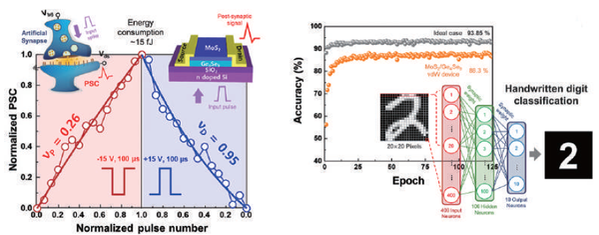

▲ <그림 5> 시냅스 소자의 학습 능력과 소자 구조(左) 및 필기체 인식에서의 학습을 통한 정확도 그래프의 예시(右)(자료 : https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=98263)

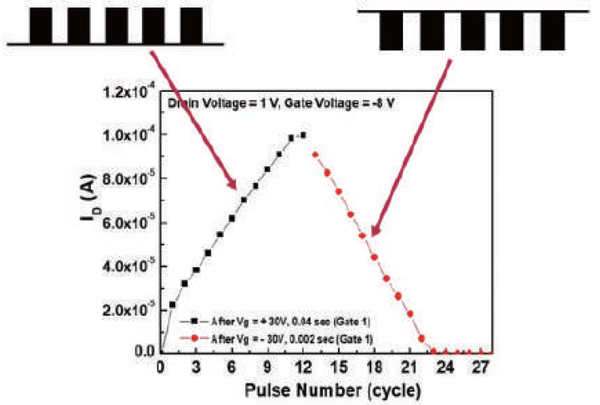

▲ <그림 5> 시냅스 소자의 학습 능력과 소자 구조(左) 및 필기체 인식에서의 학습을 통한 정확도 그래프의 예시(右)(자료 : https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=98263)<그림 5>의 (左)는 3단자 소자로 구현된 시냅스 반도체 소자와 시냅스 구조를 비교하여 나타낸 것이며, 전기 자극의 펄스 트레인(train)을 주입할 때 잔류가 지속적으로 증가하면서 가중치가 변화하는 강화(potentation) 학습과 반대로 가중치가 감소하는 억제(depression) 학습을 나타낸다. <그림 5>의 (右)는 필기체를 인식하는 프로그램에 시냅스 소자를 적용시켜 인식의 정확도를 높이고자 하는 과정을 보여 준다.

시냅스 소자는 기본적으로 학습해야 하므로 단기기억(short term memory, STM)과 장기기억(long term memory, LTM)이 모두 구현되어야 하고, STM에 자극을 주어 학습시켜 LTM으로 변환할 수 있어야 한다. 이러한 특성 요구를 만족하는 소재에는 기존의 메모리 반도체 소재의 후보군으로 연구되었던 소재들이 시도되었는데, 대표적인 것이 멤리스터(memristor)로서 전기 저항이 변화하여 가중치를 나타내는 것이다.

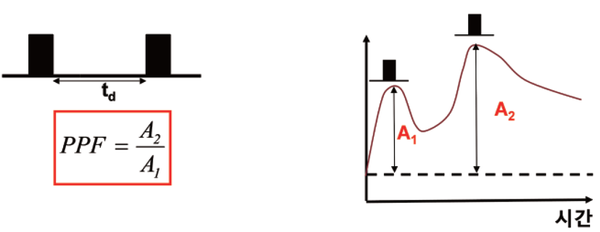

시냅스 소자를 제조해 그 특성을 평가하는 성능지수는 여러 가지인데, 본 백서에서는 중요한 몇 가지를 소개하고자 한다. 먼저, STM과 LTM의 기억시간(life time)을 측정하는 것이 중요한데, PPF(pulsed-paired facilitation)가 대표적이다. 두 개의 전압 자극 펄스를 일정한 간격인 지연시간(duration time: td)으로 두고, 첫 번째 펄스에 따라 전류가 상승하는 피크(peak) 값과 지연시간 후에 펄스 자극에 따라 상승하는 피크 값의 비율을 PPF라고 한다.

이 값은 지연시간이 길어질수록 점점 작아지는데, 이 감소하는 함수를 피팅하여 기억시간을 추출함으로써 성능을 평가한다.

▲ <그림 6> PPF의 펄스 자극과 지연시간 및 PPF의 정의 식(左)과 지연시간(td)에 따른 전류 곡선의 변화 양상(右)

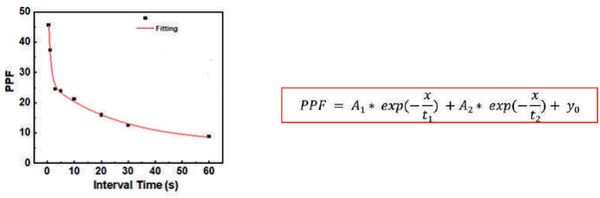

▲ <그림 6> PPF의 펄스 자극과 지연시간 및 PPF의 정의 식(左)과 지연시간(td)에 따른 전류 곡선의 변화 양상(右)<그림 6>에서는 PPF의 주입되는 펄스와 지연시간의 그림과 지연시간에 따른 PPF의 곡선 분포를 보여 준다. <그림 7>에서와 같이 지연시간에 따른 PPF의 감소함수를 2항의 지수함수로 표현하면 기억시간 2개를 추출하는데, 하나는 단기기억 시간이고 다른 하나는 장기기억 시간이다.

▲ <그림 7>PPF의 펄스 간격 시간에 따른 감소곡선이며 2항의 지수함수로 피팅하여 t1과 t2를 추출

▲ <그림 7>PPF의 펄스 간격 시간에 따른 감소곡선이며 2항의 지수함수로 피팅하여 t1과 t2를 추출시냅스 소자는 메모리 소자처럼 단순히 기억시간을 오래 한다고 되는 것이 아니라 단기기억을 바탕으로 학습하여 장기기억을 구현할 수 있어야 하므로, 단기기억과 장기기억이 모두 구현되어야 한다. 단기기억의 경우에도 단기기억 가소성(short term plasticity, STP)과 장기기억 가소성의 특성을 모두 보여 주어야 한다.

통상적으로 STP의 경우, 낮은 전압과 짧은 펄스 시간 조건에서 형성되는데, 이러한 STP의 펄스 조건을 가지고 연속적으로 펄스를 공급하여 가중치가 점진적으로 향상되면서 기억시간도 증가하는 양상을 얻게 된다. 이러한 연속적인 펄스 공급 수에 대한 전류 가중치의 증가 양상은 시냅스 소자의 성능에 매우 중요하며, 필기체 인식률과 같은 예측 정확도를 결정하는 인자이다.

학습 정확도를 높이려면 선형적 증가와 감소 곡선이 가장 좋으며, 강화 학습과 억제 학습이 대칭일 때 가장 효과적이다.

▲ <그림 8> 단기기억 가소성(STP) 조건의 펄스를 연속적인 펄스로 공급하여 강화 학습과 억제 학습을 구현한 시냅스 소자의 특성

▲ <그림 8> 단기기억 가소성(STP) 조건의 펄스를 연속적인 펄스로 공급하여 강화 학습과 억제 학습을 구현한 시냅스 소자의 특성고집적 반도체를 시냅스 소자가 대체하려면 우선 CMOS 공정을 모두 활용할 수 있는 소재를 발굴하는 것이 매우 중요하며, 내구성과 높은 수율도 중요한 요인이다. 현재 반도체의 고집적 공정이 적용된다면, 시냅스 소자는 연산과 기억이 하나의 소자에서 이루어지므로 저전력과 고속이라는 두 가지 당면 문제를 해결하는 기술이 될 수 있다.

2) 다진법 소자의 원리

폰-노이만 기반인 기존의 컴퓨터는 0과 1을 바탕으로 한 2진법을 사용하여 연산과 기억을 수행한다. 반도체 제조 기술이 고집적화하면서 2진법을 사용한 소자의 한계를 극복하였는데, 집적도의 한계에 봉착하면서 근본적인 해결책을 모색해야 하는 시점에 도달하였다. 쉽게 생각해서 0, 1, 2의 3개의 수를 가지고 연산을 수행하는 3진법을 사용하는 컴퓨터의 경우, 같은 집적도에서 더 많은 양의 데이터를 고속 처리할 것으로 예상된다. 2진법 소자가 3진법 소자로 대체될 때, 소비전력은 1/3 이하로 감소하고, 통신 속도는 2배 이상 빨라질 것으로 예상된다.

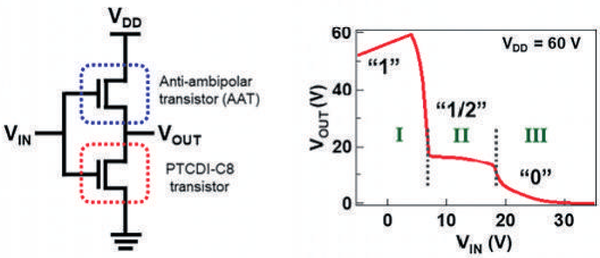

▲ <그림 9> 3진법 소자의 구조의 예시(左)와 입력전압과 출력 전압 사이의 3개의 상태 구현 모습(右)

▲ <그림 9> 3진법 소자의 구조의 예시(左)와 입력전압과 출력 전압 사이의 3개의 상태 구현 모습(右)기존의 2진법의 경우, nMOS와 pMOS를 연결하여 CMOS를 만들 때 입력전압에 대하여 0이 입력되면 1이 출력되고 1이 입력되면 0이 출력되는 인버터(inverter) 기능을 가지면서 2개의 상태가 구현된다. 하지만 다진법 소자의 경우는 입력 전압과 출력 전압 사이에 3개 이상의 상태가 구현된다.

<그림 9>는 그 예시를 보여 주는데, 반양극성(antiambipolar) 특성을 갖는 트랜지스터와 일반적인 유기 트랜지스터를 연결하고 입력 전압(VIN)과 출력 전압(VOUT)을 연결하여 입력 전압을 변화시키면 그림의 우측처럼 3개의 평평한 상태가 만들어지는 3진법 소자가 구현된다.

3진법 소자가 만들어지려면 기본적으로 부성저항(negative differential resistance, NDR) 특성을 다이오드와 트랜지스터가 보여주어야 한다. 그러려면 반도체와 반도체 혹은 반도체와 전극 사이에 터널링으로 전류가 흐를 때 전압의 증가에 따라 전류가 감소하는 음의 기울기를 갖는 소자의 특성이 확보되어야 한다.

이러한 특성을 구현한다면 양극성(ambipolar)의 반대 모양인 반양극성의 특성을 가질 때도 3진법 소자를 구현할 수 있다. 다진법 소자의 반도체 소재는 이러한 NDR 특성 혹은 부성미분전달컨더턴스(negative differential transconductance, NDT)의 특성이 나타나야 하므로, 트랜지스터의 채널에서 터널링을 할 수 있는 pn 접합이 이루어지는 구조가 일반적이다.

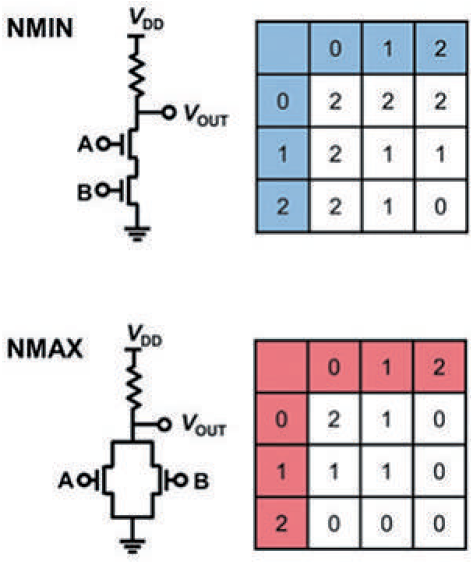

이를 위해 유기 반도체, 2차원 반도체를 비롯하여 산화물 반도체 등이 적용되어 연구되고 있다. 3진법 소자의 연산은 2진법 소자의 연산과 다소 차이가 있다. 기존의 2진법 소자의 경우 NAND와 NOR 연산을 통해 로직 게이트가 만들어지는 반면, 3진법 소자의 경우에는 NMIN과 NMAX의 연산을 활용한다.

3진법 소자는 0, 1, 2의 3개의 상태를 가지고 연산을 하는데, <그림 10>과 같이 두 소자가 직렬로 연결되어 있을 때, 2개의 입력 값에 대하여 더 작은 값의 반대 값이 출력된다. 반대 값은 3진법에서는 0의 경우 2이며, 1의 경우 1이 반대 값이다.

▲ <그림 10> 3진법 소자의 직렬과 병렬 연결에 대한 NMIN과 NMAX 연산의 예시

▲ <그림 10> 3진법 소자의 직렬과 병렬 연결에 대한 NMIN과 NMAX 연산의 예시또 <그림 10>에서 2개의 소자가 병렬로 연결되었을 때는 두 입력 값 중에 더 큰 값의 반대 값이 출력된다. 이러한 기본 연산을 수행하고, 1bit에 처리되고 저장되는 값도 2진법에 비하여 기하급수적으로 증가하여 고집적의 한계를 극복하는 데 도움이 된다. 하지만 3진법 소자는 아직 초기 연구 단계로서, CMOS 호환성과 함께 내구성과 동작 안정성을 확보하면 양산에 적용하여 고집적 반도체의 한계를 극복할 것으로 예상된다.