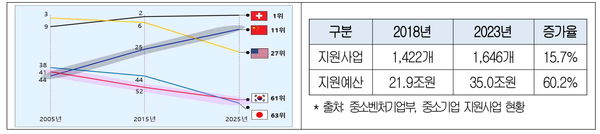

▲ IMD 중소기업 경쟁력 순위(左)와 중소기업 지원사업 수 및 관련 예산 추이(右)

▲ IMD 중소기업 경쟁력 순위(左)와 중소기업 지원사업 수 및 관련 예산 추이(右)중소기업 지원 예산이 최근 5년간 60% 이상 증가했음에도 불구하고, 중소기업의 국제 경쟁력 순위는 하락하며 성과가 저조하다. 영세한 산업 구조가 생산성과 고용 안정성을 제한해 경제 활력을 저해하고 있어, 유망·고성장 중소기업을 선별해 맞춤형 지원과 인센티브를 강화하고 중견기업 및 대기업으로의 전환을 촉진하는 정책 전환이 시급하다.

대한상공회의소(회장 최태원)는 22일 ‘중소기업 역량강화 및 성장촉진방안 제언’을 발표했다.보고서에 따르면 정부와 지자체의 중소기업 지원사업 수는 2018년 1,422개에서 2023년 1,646개로 15.7% 증가했고, 예산도 21.9조원에서 35조원으로 60.2% 확대됐다.

그럼에도 불구하고 스위스 국제경영개발대학원(IMD)의 국가 경쟁력 평가에서 한국 중소기업 경쟁력 순위는 2005년 41위에서 2025년 61위로 하락, 세계 최하위권에 머물고 있다. 반면 중국은 같은 기간 44위에서 11위로 급등했다.

중소기업의 영세성도 문제로 지적됐다. OECD 국가별 기업 규모를 보면 한국은 종업원 50인 미만 소기업 비중이 96.7%에 달해 일본(92.6%)과 독일(90.8%) 등에 비해 높은 수준이다. 특히 제조업 일자리에서도 50인 미만 소기업이 차지하는 비중은 한국이 42%로, 일본(31%), 스위스(29%), 독일(19%), 미국(18%)보다 월등히 높다. 반면 대기업 일자리 비중은 한국이 28%로, 미국(64%), 독일(62%), 스위스(42%) 등에 크게 못 미친다.

상의는 중소기업 성장을 유도해 중견기업과 대기업으로의 전환을 확대해야 한다고 강조했다. 현재와 같은 소기업 중심 고용 구조로는 생산성과 고용 안정성 측면에서 한계가 크다는 것이다. 중소기업이 규모를 키워 더 큰 기업으로 성장할 경우 글로벌 시장에서 경쟁 가능한 기업 기반이 확대되고 침체된 경제 활력 또한 회복될 수 있다는 판단이다.

또한 모든 중소기업을 일률적으로 지원하는 생존 중심 정책에서 벗어나, 성장 잠재력이 높거나 빠르게 성장 중인 중소기업을 ‘유망·고성장 기업’으로 분류해 차등 지원할 필요가 있다고 제안했다.

구체적으로는 △수출확대 △기술개발 및 사업화 △우수인재 확보 △자금지원 등 고성장 기업이 실제로 필요로 하는 분야에 정책 역량과 예산을 집중해야 하며, 성장 단계별로 맞춤형 프로그램이 체계적으로 마련되어야 한다고 강조했다. 이와 함께 유망 중소기업이 타 기업을 인수·합병하며 도약할 수 있도록 인센티브를 강화하고, 기술혁신형 중소기업에 대한 세제지원도 현실화해야 한다고 주장했다.

대한상의에 따르면 현재 92개 대기업집단 중 11개 그룹이 1990년 이후 중소기업에서 출발해 대기업으로 성장했으며, 이 중 ICT 분야가 8개, 제조업 2개, 유통 1개로 대부분 첨단·유망 산업에 속한다. 이들은 총 308개 계열사, 자산 245조원, 고용 인원 약 17만 명을 기록하며 국가 경제에서 비중 있는 역할을 하고 있다.

상의는 이러한 국내 성공 사례를 참고해 ‘유망·고성장 기업군’을 체계적으로 선정하고, 이들의 중견·대기업 단계로의 성장 과정에서 주요 성공 요인을 분석할 필요가 있다고 강조했다. 또 전통 제조업 기반 중소기업의 경우에는 디지털 전환과 노동생산성 향상을 핵심 과제로 제시했다.

이는 여전히 중소기업이 노동집약적 구조에서 벗어나지 못하고 있기 때문이다. 한국은행에 따르면 중소기업 부가가치 중 인건비 비중은 74.6%로, 대기업(51.7%)이나 중견기업(58.9%)보다 크게 높다.

강석구 대한상의 조사본부장은 “우리나라의 기업 성장 정책은 일정 규모 이상으로 커지면 지원이 줄어드는 ‘성장 역차별 구조’에 놓여 있다”며 “성장 가능성이 크거나 실제 빠르게 성장하는 기업에는 인센티브를 확대해 생존을 넘어 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 정책 기조가 바뀌어야 한다”고 말했다.