스트레처블 디스플레이, 구조 설계·신축성소재 기반 연구 추진

크기 변화 따른 해상도·휘도 유지必, 구조적 연신·구성요소 변화 연구

신축성 소재개발 연구 초기단계, 학교·연구소·기업 관심 집중

<3>. 스트레처블 디스플레이 소재기술

1. 기술의 개요

1.1 기술의 정의 및 분류

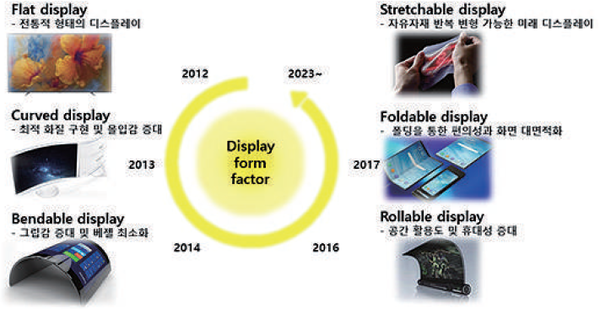

▲ <그림 1> 플렉시블 디스플레이 form factor의 변화 흐름(자료 : OLED winter school 2022)

▲ <그림 1> 플렉시블 디스플레이 form factor의 변화 흐름(자료 : OLED winter school 2022)디스플레이는 다양한 정보를 인간에게 시각적으로 전달하는 표시 장치이다. 스마트폰처럼 일상생활과 밀접한 디스플레이의 휴대성 및 대면적화에 대한 수요로 인해 기존 평면 형태인 고정형 타입에서 폴더블, 롤러블 형태인 단일축 가변형 및 스트레처블 같은 자유 가변형 디스플레이로 폼팩터가 진화 중이다.

스트레처블 디스플레이란, 화면이 늘어나거나 줄어들고 곡면에 부착하는 등 변형이 자유로운 플렉시블 폼팩터를 말한다. 현재 상용화된 폴더블 형태 플렉시블 디스플레이는 패널 전체를 접거나 돌돌 마는 등의 단순 변형은 가능하나, 전면 신축이 요구되는 스트레처블 변형은 불가능하다.

이에 스트레처블 디스플레이 구현을 위해 디자인 관점의 구조 설계 기반 접근법(geometrical approach)과 신축성 소재 기반 접근법(intrinsic approach)이 연구되고 있다. 본 백서에서는 구조 설계 접근법과 신축성 소재 접근법을 중심으로 스트레처블 디스플레이 기술의 연구 동향을 소개한다.

1) 구조 설계 기반 스트레처블 디스플레이(Geometrical stretchable display)

구조 설계 기반 스트레처블 디스플레이는 디스플레이 구조 설계를 통해 물리적 연신이 어려운 부분을 구조적으로 연신하는 기술이다. 종이 아코디언이나 용수철처럼 디스플레이를 구성하는 일부 또는 전체를 미리 변형시키고, 인장 시 변형된 부분이 펼쳐져 화면이 늘어나거나 줄어드는 기술이다. 화면이 연신되는 과정에서 디스플레이 화소 영역은 고정되는 반면, 연결 배선부(interconnect)가 늘어나는 등의 설계를 통해 구현된다.

2) 신축 소재 기반 스트레처블 디스플레이(Intrinsic stretchable display)

신축 소재 기반 스트레처블 디스플레이는 발광 영역을 포함하여 디스플레이의 전체 구성요소가 늘어나거나 줄어드는 디스플레이 기술이다. 이를 위해 backplane TFT 회로 소재, 전면 발광 소재, 점접착 및 커버윈도우 등의 모듈 소재 기술개발이 중요하다. 신축 소재 기반 스트레처블 디스플레이는 발광 영역이 연신되는 장점이 있는 반면, 이를 구현할 신축성 소재 개발에 관한 연구는 초기 단계이다.

1.2 기술의 원리

1) 구조 설계 기반 디스플레이

구조 설계 기반 스트레처블 디스플레이는 물리적 연신이 어려운 소재를 구조적 설계를 통해 연신이 가능한 기술이며, 주름 형태인 웨이비(wavy)·버클링(buckling)·윙클(wrinkle) 방식, 부분 연신 형태인 아일랜드-브릿지(Island-bridge) 방식, 커팅 및 접기 형태인 키리가미(kirigami)·오리가미(origami) 방식 연구가 있다.

가. 주름 구조 기반 스트레처블 디스플레이(wavy, bucking, wrinkle structure)

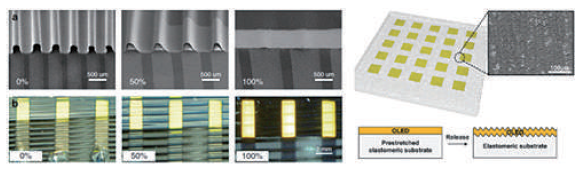

▲ <그림 2> Wavy, buckling, wrinkle 기반 stretchable display 원리(자료 : Light Sci. Appl. 7.1 (2018): 1-8.(좌) Adv. Mater. Technol. 5.9 (2020): 2000231.(우))

▲ <그림 2> Wavy, buckling, wrinkle 기반 stretchable display 원리(자료 : Light Sci. Appl. 7.1 (2018): 1-8.(좌) Adv. Mater. Technol. 5.9 (2020): 2000231.(우))주름 구조 기반 스트레처블 디스플레이는 디스플레이 전면에 미리 주름을 형성한 후 연신 과정에서 주름이 펴지면서 표면이 늘어나는 기술이다. 일반적으로 미리 인장시킨 탄성중합체(pre-stretched soft elastomer)에 발광 소자를 전사하는 방식으로 제작된다.

주름을 생성하는 일반적인 방법으로 신축성 필름에 미리 가해진 인장력을 제거할 때 서로 다른 두 접합 층의 탄성계수(modulus) 간에 응력(stress)를 최소화하는 과정에서 주름이 생성된다.

형성된 주름이 기판과 같은 면내(in-pane)에 위치하면 wrinkle이라 하고, 기판면과 다른 평면(out-plane) 위치하면 wavy 또는 buckling이라고 분류한다.

나. Island-bridge 구조 기반 스트레처블 디스플레이

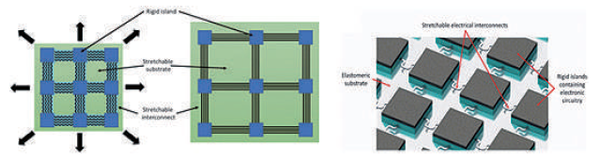

▲ <그림 3> Island-bridge 구조 기반 stretchable display 원리(자료 : Wearable Bioelectronics. Elsevier, 2020. 133-178.(좌) Elements in Flexible and Large-Area Electronics (2021).(우))

▲ <그림 3> Island-bridge 구조 기반 stretchable display 원리(자료 : Wearable Bioelectronics. Elsevier, 2020. 133-178.(좌) Elements in Flexible and Large-Area Electronics (2021).(우))아일랜드-브릿지 방식은 소자 발광 영역은 늘어나지 않고 연결 배선부만 늘어나는 형태이다. 아일랜드(island)란 직접적으로 인장 변형이 거의 발생하지 않는 발광 소자 영역을 말하며, 브릿지(bridge)는 화소와 화소를 잇는 연결 배선부(interconnect) 등을 일컫는다.

다. 키리가미, 오리가미 구조 기반 스트레처블 디스플레이

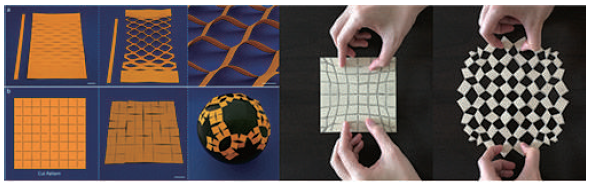

▲ <그림 4> Kirigami/Origami 기법을 이용한 stretchable display 원리(자료 : https://scholar.harvard.edu/files/choi/files/kirigami.png?m=1566286264(좌) Mater. Today. 21.3 (2018): 241- 264.(우) 자료 : Nanoscale Horiz (2022).(좌) Adv. Mater. 34.22 (2022): 2106184.(우))

▲ <그림 4> Kirigami/Origami 기법을 이용한 stretchable display 원리(자료 : https://scholar.harvard.edu/files/choi/files/kirigami.png?m=1566286264(좌) Mater. Today. 21.3 (2018): 241- 264.(우) 자료 : Nanoscale Horiz (2022).(좌) Adv. Mater. 34.22 (2022): 2106184.(우))키리가미·오리가미 방식은 연신 변형에 따른 스트레스를 최소화하는 커팅된 구조 설계를 통해 3차원 형태의 연신이 가능하게 하는 설계 방식이다. 최근에는 커팅 모델링 방식 연구에서 인장에 따른 화면의 왜곡을 개선한 디스플레이가 소개된 바 있다.

2) 신축 소재 기반 스트레처블 디스플레이

신축 소재 기반 스트레처블 디스플레이는 신축성 소재를 적용하여 디스플레이를 구성하는 방식이며, 인광체(phosphor) 발광 소재 기반의 교류전류기반전기발광(Alternative Current Electroluminescence, ACEL) 소자, 공액 고분자(conjugated polymer) 발광 소재 기반의 고분자유기발광다이오드(polymer organic light-emitting diodes, PLED) 소자, 섬유(fiber) 및 의류(fabric) 형태 기반의 전자섬유(e-textile) 방식이 대표적이다.

가. ACEL 기반 스트레처블 디스플레이

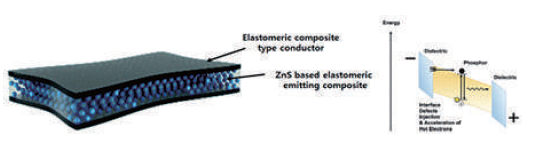

▲ <그림 5> ACEL 소자의 구조 및 발광 원리(자료 : Nanoscale Horiz (2022).(좌) Adv. Mater. 34.22 (2022): 2106184.(우))

▲ <그림 5> ACEL 소자의 구조 및 발광 원리(자료 : Nanoscale Horiz (2022).(좌) Adv. Mater. 34.22 (2022): 2106184.(우))ACEL 소자는 인광체 소재 기반의 커패시터 방식 발광 소자이다. 전도성 신축 소재 사이에 발광 인광체(luminescent phosphor)와 탄성중합체(elastomer)의 복합체를 끼워넣는 구조로 구성된다. Hot-electron impact excitation mechanism을 기반으로 발광하는 ACEL 소자는 높은 주파수(frequency)와 전압(voltage)의 AC 전원으로 구동되는 점이 특징이다.

나. LEC, PLED 기반 스트레처블 디스플레이

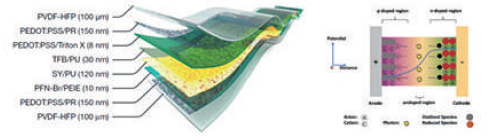

▲ <그림 6> PLED 소자의 구조 및 발광 원리(자료 : Nature 603.7902 (2022): 624-630.(좌) Adv. Mater. 34.22 (2022): 2106184.(우))

▲ <그림 6> PLED 소자의 구조 및 발광 원리(자료 : Nature 603.7902 (2022): 624-630.(좌) Adv. Mater. 34.22 (2022): 2106184.(우))Light emit ting capacitor(LEC)란 전계발광고분자(electroluminescent polymer)를 기반으로 하는 발광 소자이다. Polymer light-emitt ing device(PLED) 고분자 탄성중합체(elastomeric polymer) 특성과 유기발광고분자(light emitting polymer) 특성을 동시에 가지는 supper yellow(SY), PPV(red), spiro-co(green), polyfluorene-co(blue) 등의 공액 고분자(conjugated-polymer)가 발광 소재로 사용된다.

P-type-Insulator-Ntype(P-I-N) 접합부(junction) 발광을 통해 효율적인 발광이 가능하고, 자가치유 가능성 고분자(self-healable polymer)와 같은 기능성 소재와의 복합체(composite) 구성에도 유리하며, 다양한 기능성 첨가제도 배합할 수 있다.

다. 전자 섬유(E-textile) 기반 스트레처블 디스플레이

▲ <그림 7> E-textile 기술의 비교 분류(자료 : Nature 591.7849 (2021): 240-245.)

▲ <그림 7> E-textile 기술의 비교 분류(자료 : Nature 591.7849 (2021): 240-245.)전자 섬유는 의류 기반의 스트레처블 디스플레이이며, 직물(textile) 위에 소자층을 인쇄(printing)하거나, 발광 가능한 섬유 또는 그러한 섬유로 직조한 의류 등을 일컫는다. ACEL 소자에 쓰이는 황화아연(ZnS) 기반의 소재가 대표적인 발광 소재로 연구된다.

1.3 기술의 중요성

스트레처블 디스플레이는 가변 가능한 프리 폼팩터 디스플레이 기술로서 피부나 의류, 가구 등 다양한 곡면 형상에도 구김 없이 부착할 수 있다. 따라서 기존 모바일 디스플레이 외에도 웨어러블, 자율주행 모빌리티, 패션, 의료, 임플란트, 광고, 건축, 게이밍 기기 등 다양한 산업 분야에 폭넓게 활용할 수 있는 기술이다.

스트레처블 디스플레이는 수십 %가 넘는 디스플레이 화면 크기 변화에도 해상도나 휘도가 유지되어야 하기에 기존 폴더블, 롤러블 디스플레이를 넘어선 기술적 난제가 존재한다. 현재는 스트레처블 디스플레이 기술을 선점하고자 학교와 연구소를 중심으로 다양한 연구개발을 진행하고 있다. 특히 최근에는 국내 삼성, LG 등 글로벌 디스플레이 전자 기업에서 관련 프로토타입을 발표하는 등 산업계의 관심이 집중되고 있다.

2. 연구개발 동향

2.1 구조 설계 기반 스트레처블 디스플레이

1) 주름 구조 기반 스트레처블 디스플레이

가. 국내 연구 동향

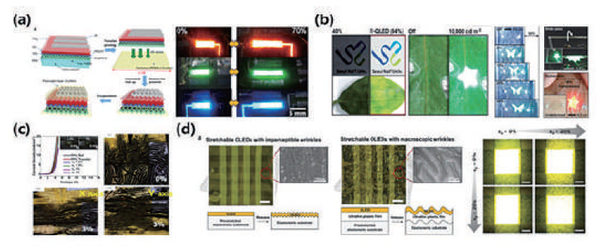

▲ <그림 8> 국내 Wavy, buckling, wrinkle 구조 기반 스트레처블 소자 연구 예시(자료 : Acs Nano 11.6 (2017): 5992-6003.(a) Adv. Mater. 30.1 (2018): 1703279.(b) Org. Electron. 48 (2017): 314-322. (c) Adv. Mater. Technol. 5.9 (2020): 2000231.(d))

▲ <그림 8> 국내 Wavy, buckling, wrinkle 구조 기반 스트레처블 소자 연구 예시(자료 : Acs Nano 11.6 (2017): 5992-6003.(a) Adv. Mater. 30.1 (2018): 1703279.(b) Org. Electron. 48 (2017): 314-322. (c) Adv. Mater. Technol. 5.9 (2020): 2000231.(d))2017년 삼성종합기술원의 김태호 연구팀은 퀀텀닷(QD) 소자층을 미리 인장시킨(prestretched) 에코플랙스(ecoflex) 기판에 전사하여 70% 단축 인장이 가능한 RGB 색상의 윙클 구조 기반 퀀텀닷 스트레처블 소자를 선보였다.

2018년 서울대학교 김대형 교수 연구팀은 투명 QD 소자층에 페럴린/에폭시 이중 봉지막(parylene/epoxy double-layered encapsulation) 통해 0.05R 굴곡, 50% 인장, 30% 압축이 가능한 2.7um 두께의 투명 스트레처블 QLED(Quantum dot light-emitting diode)를 구현했다.

2017년 고려대학교 류승윤 교수 연구팀은 random wrinkle 구조를 통해 양축 3% 인장 가능한 소자를 구현했다. 2020년 서울대학교 홍용택 교수 연구팀은 2축 인장된 기판에 용액 공정으로 PLED 소자층을 구성하여 20um 주기를 가지는 시인되지않는(imperceptible) micro-wrinkle 기반 스트레처블 디스플레이를 제작 보고했다.

나. 해외 연구 동향

▲ <그림 9> 해외 Wavy, buckling, wrinkle 구조 기반 스트레처블 소자 연구 예시(자료 : Nat. Photonics 7.10 (2013): 811-816.(a) ACS Appl. Mater. Interfaces 8.45 (2016): 31166-31171.(b) Nat. Commun. 7.1 (2016): 1-7.(c) Sci. Adv. 2.4 (2016): e1501856.(d) Light Sci. Appl. 7.1 (2018): 1

▲ <그림 9> 해외 Wavy, buckling, wrinkle 구조 기반 스트레처블 소자 연구 예시(자료 : Nat. Photonics 7.10 (2013): 811-816.(a) ACS Appl. Mater. Interfaces 8.45 (2016): 31166-31171.(b) Nat. Commun. 7.1 (2016): 1-7.(c) Sci. Adv. 2.4 (2016): e1501856.(d) Light Sci. Appl. 7.1 (2018): 12013년 오스트리아 린츠의 요하네스케플러대(Johannes Kepler University Linz)의 Matthew S. White 교수 연구팀은 Red PLED 소자층을 미리 인장시킨 탄성중합체에 전사하여 0.01R 굴곡 및 100% 인장이 가능한 소자를 만들었다.

2016년 중국 지린대학교(Jilin University)의 Jing Feng 교수 연구팀은 2축 인장된 미리 인장시킨 탄성중합체에 유기발광다이오드(Organic light emitting diode, OLED) 필름(film)을 전사하여 단축 80%, 양축 50% 인장 가능한 소자를 발표했다. 같은 해 동 연구팀은 레이저절제(laser ablation)로 일정 주기의 골이 형성된 탄성중합체 기판 표면에 OLED 필름을 전사하여 buckle 구조의 주기화를 통해 인장 시 OLED에 가해지는 스트레스를 최적화했다.

2018년 동 연구팀은 주기성을 가지는 금속 박막 패턴이 적층된 탄성중합체 표면에 OLED 필름을 전사하여 이전의 레이저절제 공정 대비 접착(adhesion) 특성을 강화해 기계적으로 더 견고한 인장 내구성을 가지는 스트레처블 디스플레이 소자를 제작했다.

2016년 일본 도쿄대학교(Univ. of Tokyo)의 Takao Someya 교수 연구팀은 인장된 에코플렉스 기판에 전사 공정을 통해 인장율 60%까지 성능 감소 없이 소자 구동이 가능하고 최대 200% 인장 가능한 스트레처블 소자를 제작했다. 페럴린과 SiON 다층 복지막(multilayered passivation)을 통해 소자 수명을 수일 정도로 향상시켰으며, 인체 피부에 부착할 수 있는 신축성을 확인했다.

2) 아일랜드-브릿지 구조 기반 스트레처블 디스플레이

가. 국내 연구 동향

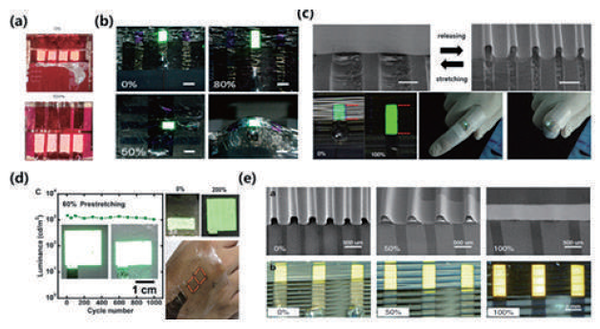

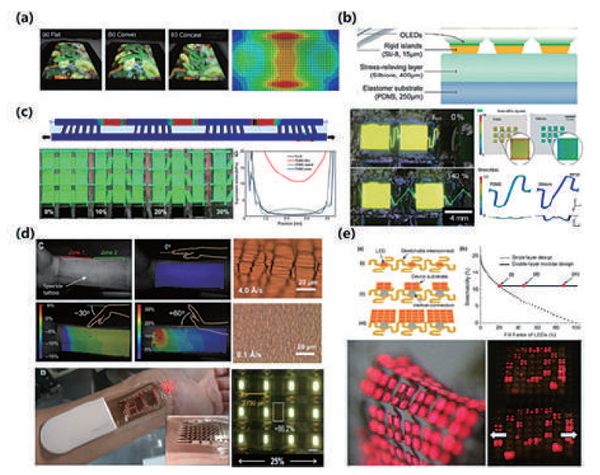

▲ <그림 10> 국내 Island-bridge 구조 기반 스트레처블 소자 연구 예시(자료 : J. Soc. Inf. Disp. 25.3 (2017): 194-199.(a) Adv. Mater. Technol. 5.11 (2020): 2000494.(b) Nano Lett. 20.3 (2020): 1526-1535.(c) Sci. Adv. 7.23 (2021): eabg9180.(d) ACS Appl. Mater. Interfaces 14.3 (2022):

▲ <그림 10> 국내 Island-bridge 구조 기반 스트레처블 소자 연구 예시(자료 : J. Soc. Inf. Disp. 25.3 (2017): 194-199.(a) Adv. Mater. Technol. 5.11 (2020): 2000494.(b) Nano Lett. 20.3 (2020): 1526-1535.(c) Sci. Adv. 7.23 (2021): eabg9180.(d) ACS Appl. Mater. Interfaces 14.3 (2022):2017년 삼성 디스플레이의 홍종호 연구팀은 SID 2017에서 오목(concave)·블록(convax) 형태로 변형할 수 있는 9.1inch 스트레처블 능동형유기발광다이오드(Active matrix organic light emitting diode, AMOLED)를 발표했다.

아일랜드-브릿지 방식으로 제작됐으며, 300cd m-2의 휘도 및 단축 120R, 장축 460 R의 굴곡 성능과 5%의 연신 특성을 보였다. 2020년 카이스트(KAIST)의 유승협 교수 연구팀은 Poly-dimethylsiloxane(PDMS) 탄성중합체 기판에 Silbione 스트레스 해소층(stress-relieving layer, SRL)을 적용한 아일랜드-브릿지 방식 소자에서 140% 반복 연신 특성을 구현했다.

SRL은 뱀처럼 구불구불한 연결배선(serpentine interconnect)에 가해지는 응력을 최소화하고 반복 인장 시 소자 기판의 탈리를 방지했다. 2020년 카이스트의 최경철 교수 연구팀은 PDMS micro-pillar 위에 OLED 소자층을 구성해 OLED 및 연결부에 가해지는 응력을 최소화하고 최대 양축 30% 인장 특성을 확인했다.

2021년 삼성종합기술원의 윤용준 연구팀은 15um 두께 OLED 기반의 스트레처블 광혈류측정(photoplethysmography, PPG) 심박 센서를 발표했다. 손목에서 발생하는 .15~30%의 압축·인장 거동을 SRL 패턴 적용과 미세한 균열이 형성된(micro-cracked) 금 전극(Au electrode)를 통해서 변형도(strain)에 더 유리한 연결부를 구성했고, 최대 30% 인장까지 휘도 변화 없는 200PPI 화면을 구현했다.

2022년 광주과학기술원(GIST)의 이종호 교수 연구팀은 상부 발광층과 하부 연결부층 및 수직적 연결(vertical connection)로 구성된 복층 모듈 디자인(double-layered modular design) 설계를 통해 화면 인장에 따라서 감소하는 발광 면적의 개구율(fill factor)을 개선했다고 보고했다.

나. 해외 연구 동향

2008년 미국 일리노이대학교(Univ. of Illinois)의 John A. Rogers 교수 연구팀은 실리콘 웨이퍼(Si-wafer)에 뱀처럼 구불구불한 리본(serpentine ribbon) 구조의 Cr/SiO2 패턴을 미리 인장된 PDMS 기판에 전사해 단축 140% 및 양축 70%까지 인장 가능한 최초의 아이랜드-브릿지 방식 스트레처블 전자회로(stretchable electronics)를 발표했다.

2009년 동 연구팀에서는 50×50um 크기의 알루미늄 인듐 갈륨 포스파이트(AlInGaP) 소재 기반 LED를 미리 인장된 폴리우레탄(polyurethane) 기판에 전사한 후 증착으로 연결부를 형성해 22% 인장 가능한 16×16 배열(array)의 스트레처블 red-LED를 제작했다.

2010년 동 연구팀에서는 100×100 um 크기의 micro-LED(u-LED)를 6×6 배열로 구성한 스트레처블 디스플레이를 제작해 단축 48%, 대각선 방향 46%의 인장 특성 및 다양한 표면 부착성 및 얇은 PDMS 봉지층 적용을 통한 방수 특성을 구현했다.

2022년 홍콩의 홍콩대학교(Univ. of HongKong) Hongyu Yu 교수 연구팀은 웨이비 형태로 음각된 실리콘 웨이퍼에 전극 및 u-LED 칩(chip)을 부착하고 PDMS를 코팅해 8×8 배열의 스트레처블 디스플레이를 제작했으며, 단축 10% 반복 인장 1,000회에서도 안정적으로 구동하고 세탁도 가능한 워셔블(washable) 스트레처블 디스플레이를 구현했다.