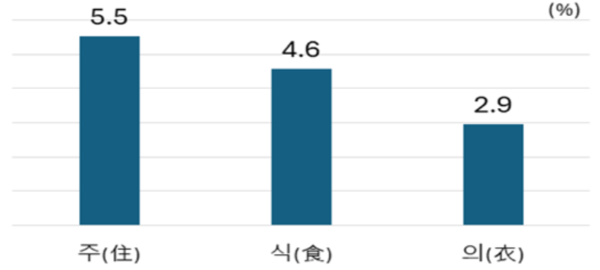

▲ 의식주 연평균 물가 상승률(출처: 한국경제인협회)

▲ 의식주 연평균 물가 상승률(출처: 한국경제인협회)최근 5년간 전기요금, 장바구니, 아파트 관리비 등 의식주 물가가 전체 소비자물가보다 빠르게 오르면서, 실제물가와 체감물가 간 괴리가 커진 것으로 나타났다.

한국경제인협회(이하 한경협)는 16일 김상봉 한성대학교 교수에게 의뢰한 ‘민생물가 상승 요인 분석 및 대책(’19~25년)’ 보고서를 발표하고 민생물가 안정을 위한 근본적인 대책이 필요하다고 밝혔다.

보고서는 최근 5년간 소비자물가지수 중분류 항목 중 상승률 상위 15개를 바탕으로 민생과 직결되는 의식주 항목을 분석한 결과, 주거(住) 물가가 연평균 5.5% 오르며 가장 크게 상승했다고 설명했다.

주거 물가의 세부 항목별 연평균 상승률은 △전기‧가스 및 기타연료(연평균 7%) △수도‧주거 관련 서비스(연평균 4.3%) △주거시설 유지‧보수(연평균 4%)로 나타났다. 한편 △식료품(연평균 5.2%) △음식서비스(연평균 4%) △비주류 음료(연평균 3.9%)로 구성된 식생활(食) 물가는 연평균 4.6% 올랐고, 의류(衣)는 연평균 2.9% 상승한 것으로 조사됐다.

최근 5년간 의식주 물가는 연평균 4.6% 상승하며 같은 기간 소비자물가 상승률(연평균 2.8%)보다 1.8%p 높았다. 한경협은 민생과 직결된 의식주 물가의 가파른 상승으로 서민들의 체감물가 부담이 컸을 것이라고 설명했다.

보고서는 의식주 물가가 전체 물가보다 빠르게 오른 이유로 △국제 에너지 및 농식품 가격 상승 △높은 유통비용 △인건비 부담 등 구조적 요인을 꼽았다.

항목별로 살펴보면 먼저 주(住)의 경우, 가장 큰 상승 폭을 기록한 주거 물가 중에서도 원료 수입 의존도가 큰 전기‧가스 요금이 연평균 7%로 크게 올랐는데, 이는 코로나19와 러‧우 전쟁 여파로 ’21∼’22년 천연가스 가격이 치솟았고 환율이 상승했기 때문으로 설명됐다.

수도 및 주거 관련 서비스 물가는 인건비와 전기요금 인상 등으로 공동주택 관리비가 오르며 크게 상승했다. 공동주택 관리비는 ’19년 1㎡당 2,245원에서 ’24년 2,900원대를 돌파한 후 올해 2,988원으로 33.1% 증가한 것으로 나타났다. ‘국민평형’으로 불리는 전용 84㎡ 아파트 기준으로는 월 18만 8,580원이던 관리비가 25만 992원으로 늘어난 셈이다.

여기에 목재·시멘트 등 원자재 가격 상승으로 주거시설 유지‧보수 비용이 늘어 주거비 전반의 부담이 커졌다고 보고서는 분석했다.

식생활 물가를 구성하는 식료품과 음식서비스는 소비자물가지수 산출 시 가중치가 높아 체감물가에 미치는 영향이 크다. 보고서는 식료품 물가 상승 요인으로 농산물 유통비용 및 국제 농식품 가격 상승을 꼽았다. 운송비, 인건비 등 유통비용이 소비자 가격에서 차지하는 비중은 ’19년 47.5%에서 ’23년 49.2%로 높아졌고, 기후변화 영향으로 세계 식량가격지수도 ’21년 이후 120을 상회하고 있다.

식료품 가격의 상승은 음식서비스 항목에도 영향을 미친 것으로 분석됐다. 최근 4년간('19∼'23년) 외식업계의 영업비용 중 가장 큰 부담요인은 식재료비(연평균 9.8%↑)였으며, 그 외 △인건비(연 5.8%↑) △임차료(연 4.6%↑) △배달 수수료 등 기타(연 11.3%↑)도 외식가격 상승 압력을 높인 것으로 나타났다.

옷, 장신구 등 의류 물가는 ’19년 이후 5년간 연평균 2.9% 오르며 꾸준한 상승세를 이어온 것으로 분석됐다. 보고서는 의류 물가 상승 배경으로 △다품종‧소량생산 △소비자의 브랜드 선호도 △의류업계 재고 부담 △인건비 및 국제운임 상승 등 복합적인 요인이 작용했다고 분석했다.

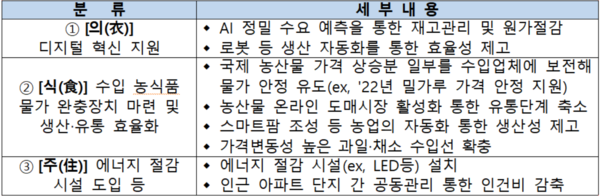

보고서는 민생 물가 안정을 위한 정책으로 △의류 제조의 디지털 혁신 지원 △수입 농식품 물가의 국내 완충장치 마련 및 유통 효율화 △에너지 절감 시설 도입 및 인근단지 공동관리 등을 통한 주거비 절감을 제안했다.

먼저 의류(衣)의 경우, 의류 제조의 디지털 혁신을 지원해 AI 기반 정밀수요 예측으로 재고 최적화와 원가 절감을 유도해야 한다고 보았다. 또한 로봇 등 생산 자동화를 통해 효율성을 높여야 한다고 주장했다.

식(食)의 경우, 농산물 중 개방도가 높은 곡물을 중심으로 수입가 상승분을 보전하는 물가 완충 장치가 필요하다고 주장했다. 실제로 ’22년 국제 밀 가격의 강세가 지속되자 정부가 제분업체에 수입가 상승분의 일부를 보전해 물가 안정을 유도했던 바 있다.

아울러 최종 소비자 가격에 영향을 미치는 고비용 유통구조를 개선하기 위해 온라인 도매시장 활성화를 통한 유통단계 축소가 필요하다고 제언했다. 또한 스마트팜 조성으로 생산성을 높이고 가격변동성이 높은 과일‧채소의 수입선 확충을 통해 소비자 선택의 폭을 넓혀야 한다고 강조했다.

주(住)의 경우, 공동주택을 중심으로 주거비 부담을 완화하기 위해 주차장, 엘리베이터 등 공용공간에 형광‧백열등 대신 에너지 절감 시설 설치, 인근에 위치한 단지 간 공동관리를 통한 인건비 감축 등을 고려할 만하다고 주장했다.

▲ 의식주 민생물가 안정대책(출처: 한국경제인협회)

▲ 의식주 민생물가 안정대책(출처: 한국경제인협회)