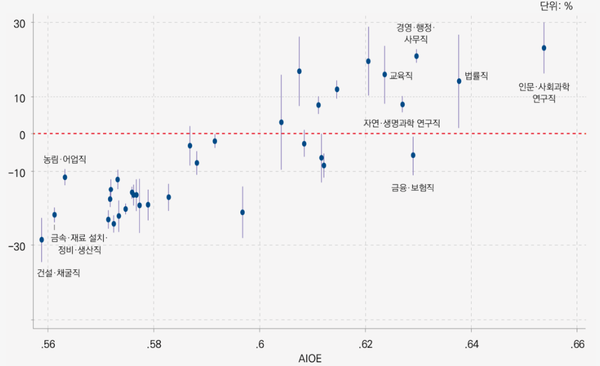

▲ AI 노출도와 직업별 고용의 관계(출처: 산업연구원)

▲ AI 노출도와 직업별 고용의 관계(출처: 산업연구원)인공지능(AI)의 노출도가 높은 직업일수록 고용이 증가하는 것으로 분석돼, 대체 가능성이 높은 직업에 대해 차별화된 정책마련이 필요하다는 의견이 제기됐다.

산업연구원(KIET, 원장 권남훈)은 12일 ‘인공지능 시대, 고용 정책의 방향성·직업별 고용 효과를 중심으로’ 보고서를 발표하고 미래 일자리 지형의 직종별 변화 양상을 실증적으로 분석했다.

보고서에 따르면 직업의 AI 노출 정도와 고용 증가율 간에 뚜렷한 상관관계가 존재하는 것으로 나타났다. 즉, AI 노출도가 높은 직업은 고용 증가율이 양으로 나타나지만, AI 노출도가 낮은 직업은 고용 증가율이 음으로 나타난다.

보고서는 AI의 고용 영향이 직업에 따라 상이하다는 분석 결과를 토대로 직업에 따라 차별적인 정책을 수립할 필요가 있음을 강조했다. 직업별로 업무의 성격이나 필요한 기술 구성이 다르므로 AI 노출도는 다르게 나타난다. AI 노출도란 업무 수행 시 AI 기술의 영향을 얼마나 받는가를 나타내는 지수로, 노출도 자체만으로는 일자리 창출이나 대체에 대해서 아무런 정보도 제시하지 않는다.

그러나 고용 보험 DB의 피보험자와 사업장 자료를 활용하여 실증적으로 분석한 결과 AI 노출도가 높은 직업의 고용증가율이 양으로 나타나며 낮은 직업의 고용증가율이 음으로 나타났다.

대표적으로 △인문·사회과학 연구직 △법률직 △경영·행정·사무직, 교육직 등의 고용은 증가하지만 △건설·채굴직 △금속·재료 설치·정비·생산직 △농림·어업직, 섬유·의복직 등의 고용은 감소한다. 금융·보험직처럼 AI 노출도가 높음에도 고용이 감소하는 예외도 존재하나 일반적으로 AI 노출도와 고용증가율 사이에 뚜렷한 양의 상관관계가 나타났다.

보고서는 직업에 따른 차별화된 정책 지원의 중요성을 강조한다. AI로 인해 대체 가능성이 높은 직종에 대해서는, 직업 전환에 걸리는 기간이 일반적으로 긴 점을 고려하여 실업 급여를 확대하거나, AI 리스킬링(reskilling) 및 관련 기술 교육을 확대하고, 기업에 직무 재편 및 직원 재교육을 적극적으로 유도하는 정책을 시행할 수 있다.

한편, AI와 보완성이 높은 직종의 경우 인력 수요가 증가할 것으로 예상되므로 장기적으로는 산학 연계 AI 융합 프로그램을 확대하여 핵심 인재를 육성하고, 단기적으로는 AI 전문 인력 비자 신설, AI 연구자 교환 프로그램 확대 등을 통해 글로벌 인재를 적극 유치해야 한다고 밝혔다.

아울러 보고서는 AI 기술이 급격하게 발전하고 그 활용이 빠르게 확대되고 있는 만큼 AI와 노동시장 관련 통계의 정기적인 구축을 강조했다. 이는 AI 도입과 확산에 따른 직업별 고용 효과를 정확하게 식별하고, 선제적이며 효과적인 정책적 대응에 정기적 통계 자료가 필수적이기 때문이라는 설명이다.