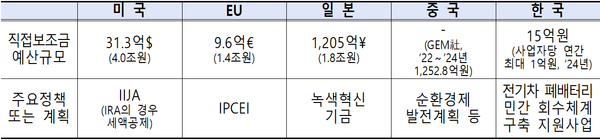

▲ 폐배터리 재자원화 국가별 보조금 정책 비교(출처: 한국경제인협회)

▲ 폐배터리 재자원화 국가별 보조금 정책 비교(출처: 한국경제인협회)’13년부터 상용화되기 시작한 전기차량(EV)의 배터리 수명 종료 시점이 ’30년부터 본격화되는 가운데, 폐배터리 재자원화를 통한 희토류 공급망 내재화가 향후 국가 및 산업 경쟁력의 핵심이라는 주장이 제기됐다.

한국경제인협회(이하 한경협)는 24일 ‘신산업 제안 시리즈⑦-폐배터리’ 보고서를 발표했다.

한경협은 전 세계적으로 배터리 수명이 다한 모빌리티 수단이 ’23년 17만대를 시작으로 ’30년에는 411만대, ’40년에는 4,227만대가 될 전망이라고 밝혔다. 이에 따라 글로벌 폐배터리 시장은 ’23년 108억달러 규모에서 연평균 17%씩 성장해 ’40년에는 약 2089억달러 규모에 이를 것으로 예측된다.

전기차 배터리에 사용되는 광물 중, 리튬, 코발트, 니켈 및 흑연 등은 호주, 중국, 콩고 및 인도네시아 등 일부 국가에서 생산과 정제를 주로 담당하고 있다. 이들 광물은 미·중 패권경쟁 등 지경학적 리스크 발생 시 수급 불확실성이 확대된다. 폐배터리 재활용 정책은 주요 광물의 생산비용 절감은 물론 수입의존도 완화를 통한 공급망 리스크를 낮출 수 있다는 점에서 의미를 갖는다.

미국, 유럽 등 주요국은 폐배터리 재활용 정책을 적극적 추진 중이다. 미국은 인플레이션 감축법(IRA)의 세제혜택과 인프라 투자 및 일자리법(IIJA) 보조금을 통해 배터리 재활용 및 관련 공급망 강화에 적극 나서고 있다. ’19년 에너지부(DOE)는 미국 내 폐기·사용 종료된 리튬이온 배터리의 90%를 수거·재활용해 핵심 소재를 다시 공급망에 투입하는 것을 장기 목표로 설정했다.

이에 총 31억 2,500만달러 규모의 예산을 바탕으로 배터리 제조·재활용 상업화 설비 지원 및 핵심 광물 재활용 R&D 지원에 나섰으며, ’24년에는 지방정부, 주별 수거 촉진 프로그램 등에 총 6,150만달러의 예산을 배정했다. 또한, 현재까지 약 100억달러 규모의 IRA 세액공제를 통해 배터리 재활용(핵심광물 리튬·니켈·코발트 등 정제·가공·재활용) 및 친환경 소재 사용을 촉진 중이다.

EU는 ’23년 채택된 ‘배터리 규제법’을 통해 ’31년부터 재활용 원료 사용을 의무화할 예정이다. 또 ‘핵심원자재법’에 따라 ’30년까지 연간 전략적 원자재 소비량의 최소 25%를 재활용 원료로 조달하기로 했다. 이와 함께, 총 61억 유로 규모의 IPCEI 보조금 중 최대 9억 6천만유로를 배터리 재활용에 지원한다.

일본 정부는 ‘녹색혁신기금’을 통해 스미토모, 닛산, 도요타 등 주요 기업의 배터리 재활용 및 순환경제 전환 프로젝트에 ’20년 말부터 현재까지 1,205억엔을 지원 중이다. 리튬·니켈 등의 고순도 원료 추출 기술주 실증사업을 진행하는 등 원료 재활용 상용화에 대한 정부 지원을 아끼지 않고 있다.

중국은 ’21년 7월 발표된 ‘14차 5개년 순환경제 발전계획’에서는 전기차 폐배터리를 도시광산 전략 자원으로 분류하고 재생자원 회수율 제고와 산업화 수준 향상을 중점 추진 과제로 명시했다.

배터리 재활용 시장의 수급 불균형(공급과잉)을 해소하고자, ’25년 2월 국무원 상무회의에서 ‘신에너지 자동차 동력 배터리 재활용 이용 체계 구축 행동 방안’을 심의·의결했다. 여기에는 전주기(생산→판매→회수→재활용) 관리 체계 구축의 법제화, 디지털 이력 관리·규제 표준화·안전 점검 강화 등이 포함되었다.

한국은 주요국 대비 폐배터리 재자원화 관련 정책과 예산이 제한적이다. ’24년부터 추진된 한국환경공단의 ‘전기차 폐배터리 회수체계 구축 지원사업’의 총예산은 15억원(사업자당 설비 구매비용의 50% 내 연간 최대 1억원)으로, 미국(4조원), 일본(1.8조원) 등 주요국 대비 현저히 낮다.

한경협은 폐배터리 시장에서의 경쟁력 강화를 위한 3대 정책과제로 △공공구매 지원 △전용 HS코드 신설 △사용후 배터리 관리제도 정비를 제시했다.

먼저 ‘재사용·재활용 배터리 공공구매 지원’의 경우, 재사용·재활용 배터리에 대한 공공구매 확대는 기업이 시장 조기 진출 및 연착륙을 도울 수 있는 수단이다.

초기 시장 확보에 어려움을 겪는 기업에 안정적인 판로 제공을 위해, 재사용·재활용 배터리로 만든 제품에 대한 정부 인증 및 공공기관 의무구매 비율을 높이는 방안을 검토할 필요가 있다. EU는 ‘핵심원자재법’ 통해 각 회원국이 공공조달 과정에서 일정 수준 이상의 재활용 원자재 비중을 유지하도록 규정하고 있다.

‘재사용·재활용 배터리 전용 HS코드 신설’의 경우, 아직까지 사용후 배터리와 BM(Black Mass, 폐배터리 재활용 후 얻은 분말 형태 원료) 등에 대한 전용 HS코드가 마련되지 않아 관련 품목에 대한 체계적인 관리가 이루어지지 못하고 있다.

현재 폐배터리는 통관 상 일반 전자폐기물과 동일한 코드(8549)로 분류돼 수출입 흐름 파악이 어려운 상황이다. 이에 국가 차원의 통관 분류 가이드라인은 물론, 품목 사전심사제도 확대 및 공급망 데이터베이스 구축 등 통합 관리 시스템을 구축하고 해외 원료 수입 시 통관 간소화와 절차 지원책을 마련해야 한다.

글로벌 재활용·순환경제 전환 흐름에 발맞춰 한국이 폐배터리는 물론 BM 등 재자원화 관련 품목의 전용 HS코드를 세분화해 마련한다면, 향후 국제 기준을 선도할 수 있을 것으로 기대된다.

마지막으로 ‘사용 후 배터리 관련 제도 정비’의 경우, 현재 사용후 배터리 산업 육성을 위한 법안이 국회에서 논의 중이다. 이들 법안 통과 시, 공공거래시스템 및 국가 통합 이력 관리체계 마련을 통해 재활용 원료 공급도 원활해질 전망이다. 다만, 국내 기준에 부합하는 재자원화·재사용·재활용 프로세스별 기준(용어, 안전성, 회수율 등)과 폐자원 회수·유통 추적 체계 등 폐자원 관리 주체 및 프로세스별 역할을 명확히 할 필요가 있다.

아울러 BM 등 중간재의 폐기물 기준을 완화·통일할 필요가 있다. 현재 전기차용 배터리 BM은 폐기물에서 제외되고 있으나, 동일한 성질을 가진 ESS용 배터리용 BM은 폐기물로 분류되고 있다. 기준의 일관성 확보와 산업 활성화를 위해 두 경우 모두 폐기물에서 제외하는 것이 바람직하다는 설명이다.

이상호 한경협 경제산업본부장은 “폐배터리 재자원화는 배터리 순환 생태계 구축으로 이어지고, 이는 신성장 동력 확보와 자원안보 강화라는 목표를 동시에 달성할 수 있는 방안”이라며, “정부가 보다 과감한 재정·제도적 지원을 통해 국내 배터리 생태계의 내실을 다지고, 글로벌 공급망 재편 과정에서 경쟁우위를 확보해 나가야 한다”고 밝혔다.