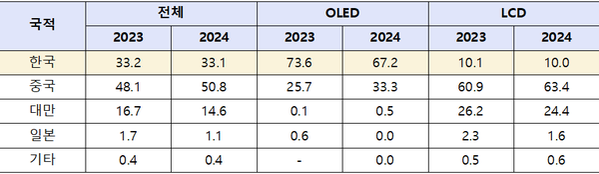

▲ 국적별 디스플레이 시장 점유율(금액기준, %)(출처: 한국디스플레이산업협회)

▲ 국적별 디스플레이 시장 점유율(금액기준, %)(출처: 한국디스플레이산업협회)’24년 한국 디스플레이 산업이 중국의 저가 디스플레이 공세에 IT·자동차 등의 신수요 창출과 빠른 고부가 분야 OLED 전환을 통해 선방한 것으로 조사됐다.

한국디스플레이산업협회는 ‘24년 연간 실적 데이터가 담겨진 ‘디스플레이산업 주요 통계(2025년, Vol.1)’를 발표했다고 18일 밝혔다.

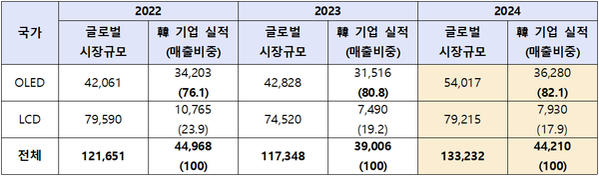

’24년 韓 패널기업 매출액은 ’23년 대비 13.3% 증가한 442억달러를 기록했는데, 이는 IT 제품의 OLED 확대와 AI 확대에 따라 전력 효율을 높이는 고부가가치 OLED(LTPO) 확대가 직접적인 배경이라는 분석이다.

중국의 애국소비 확산과 저가 물량 공세에도 불구하고, ’24년 K-디스플레이 세계 시장 점유율은 33.1%로 전년 대비 0.1%p 소폭 하락에 그쳤다. 이는 한국이 고부가가치 OLED 분야에 집중한 결과로, 점유율을 비교적 잘 방어한 것으로 해석된다.

’23년 韓 패널기업 매출액은 인플레이션 우려에 따른 고금리 기조 강화 및 언콘택트 수요가 감소가 전방산업 수요로 연결돼 ’22년 대비 13.3% 감소한 390억달러를 기록했으나, 지난해는 애플 아이패드에 OLED가 최초로 적용됐고, 전력 소모가 큰 AI·반도체 등이 탑재되면서 전력효율을 높일 수 있는 LTPO(저온다결정산화물) OLED 수요 증가 등으로 韓 기업 매출액이 반등했다.

’25년은 AI 보편화로 아이폰17에는 韓 기업이 기술적 강점을 갖는 LTPO가 전량 채택돼 공급물량 우위 가능성이 높고, 세계 최초 롤러블(OLED) 노트북용 패널을 전량 공급하는 등 국내 기업의 시장 주도권은 지속될 전망이다.

다만, LCD는 공급과잉으로 마진 확보가 어려워 국내 기업은 TV용 8세대 공장을 매각함에 따라, 한국 디스플레이의 실적 감소 우려가 있다.

또한, 올해 중국 정부는 이구환신 보조금 적용 범위에 태블릿PC·스마트폰·스마트워치를 추가했으며, 미중 무역 분쟁에 따른 국산품 선호가 뚜렷해질 것으로 예상됨에 따라 중국 시장 내 로컬 세트 및 경쟁 패널기업의 물량 공세는 더욱 심화될 것으로 전망됐다.

’24년 K-디스플레이 애플리케이션별 세부실적을 살펴보면, 먼저 OLED의 ‘24년 글로벌 시장 규모는 중대형 OLED 확산 및 AI 본격화에 따른 저전력 OLED(LTPO) 수요 증가로 ’23년 대비 26.2% 증가한 540억달러를 기록했으며, 한국 기업은 67.2%(약 363억달러)를 차지했다.

스마트폰은 AI 본격화에 따른 OLED(LTPO) 수요 확대로 ’24년 스마트폰 시장은 418억달러 규모로 ’23년 대비 약 18.1% 증가했으나 한국 점유율은 중국 물량비중 감소로 9%p 감소한 62.8%(263억달러)를 기록했다.

IT는 지난해 애플 아이패드 OLED 최초 탑재 및 게이밍 모니터 시장 확대로 시장 규모는 48억달러 규모로 형성됐으며, ’23년 대비 269% 증가하고 한국 점유율은 0.2% 증가한 86.9%(41.7억달러)로 분석됐다.

TV는 ’23년 인플레이션 우려로 고가 소비재에 대한 수요가 위축됐으나 지난해 통화정책 완화 및 고효율 가전에 대한 관심 증대로 미국, 유럽 등 선진국 수요가 증가하며, ’23년 대비 약 18.9% 증가한 37.7억달러를 기록하며 여전히 한국이 독점 공급 중이다.

자동차(OLED)는 인포테인먼트 기능 강화에 따른 고화질 수요 확대 및 내부 디자인 자유도 증가로 시장 규모는 ’23년 대비 112% 증가한 약 8.9억달러였으나 중국 정부의 보조금 정책이 자국산 자동차 소비와 디스플레이 수요를 높인 탓에 한국 점유율은 5.5%p 감소한 76.1%로 나타났다.

디스플레이 소재는 한국 소재기업은 지난해 상반기 중국 패널기업 고객사 확보 및 세트기업의 리지드 스마트폰 생산 증가로 발광층 소재 한국 점유율은 각각 레드 25%, 그린 70%, 블루 59%를 기록하며 OLED 생태계 경쟁력이 개선된 것으로 확인됐다.

다음으로 LCD는 지난해 이벤트 특수 및 소비여건 개선(고금리 완화, 정부 보조금 등)으로 시장규모는 ’23년 대비 6.3% 증가한 792억달러로 증가했으나 한국 점유율은 0.1%p 감소한 10%(79억달러)인 것으로 분석됐다.

TV는 올림픽, 유로 등 이벤트 특수효과와 이구환신 등 정부 보조금을 바탕으로 지난해 TV 시장은 ’23년 대비 11.3% 증가한 276억달러 규모였으며, 한국 기업 점유율은 소비여건 개선 및 프리미엄 제품 수요 증가 영향으로 ’23년대비 1.5%p 증가한 5%로 파악됐다.

IT는 글로벌 경제가 긴축완화 기조로 전환함에 따라 소비여건이 개선돼 지난해 시장규모는 ’23년 대비 12.1% 증가한 287억달러(‘23년 256억달러)로 파악됐으나, 韓 기업은 IT용 LCD 물량 생산을 줄이고 OLED에 집중하면서 점유율은 ’23년 대비 2.5%p 감소한 16.6%(약 47억달러)로 나타났다.

자동차(LCD)는 자동차 내부 디스플레이 고휘도·대면적 수요가 증가하면서 지난해 시장규모는 ’23년 대비 12.7% 증가한 115억달러로 파악됐으며, 韓 기업은 프리미엄 분야에 집중해 ’23년 대비 0.3%p 증가한 12.2%(약 14억달러)로 파악됐다.

특히 한국기업은 자동차용 LCD 시장에서 프리미엄 분야인 LTPS 시장 내 27%의 점유율을 확보하면서 우리기업이 ’23년부터 1위를 유지 중이다.

’25년 디스플레이 시장 전망을 살펴보면, 먼저 시장여건은 AI 보편화로 프리미엄 OLED(LTPO 등) 수요 및 IT·자동차 등 신시장 확대로 ’25년 디스플레이 규모는 지난해 대비 4.6% 증가한 1,393억달러가 될 것으로 전망됐다.

다만, 美 정부의 관세조치가 장기화 될 경우 고물가 및 가격 경쟁력 약화로 전방산업 수요 위축은 패널 수요 감소로 연결되어 글로벌 디스플레이 시장이 위축될 우려가 상존한다.

OLED는 △스마트폰의 경우 프리미엄 제품에 적용되는 LTPO 패널의 수요 증가 △IT제품·전장 분야의 경우 저전력·高밝기를 구현하는 OLED 적용 확대 △TV는 선진국(美·유럽)에서 견조한 수요 증가세로 OLED 시장은 지난해 대비 6.5% 증가한 575억달러 규모가 될 것으로 예상됐다.

LCD는 △스마트폰의 경우 LCD→OLED 전환에 따른 시장규모 축소 △TV는 중국 정부의 제품교체 보조금으로 중국 시장 수요 증가 △IT제품·전장은 S·W 교체 및 고휘도 등의 수요 확대로 LCD 시장은 지난해 대비 3.3% 증가한 818억달러 규모가 될 것으로 전망됐다.

한편, 트럼프 정부의 대중 관세 145% 부과로 미중 무역분쟁이 격화되는 가운데, 중국 내 애국소비 선호 강화로 애플 아이폰 입지 축소 및 중국에서 생산되는 아이폰 물량(약 85%)에 대한 관세부과로 가격 경쟁력 약화가 디스플레이 실적 축소로 연결될 가능성에 대해 주목할 필요가 있는 것으로 나타났다.

또한, 중국 정부는 내수침체 해소를 위해 지난해 3월부터 시작됐던 이구환신 정책을 올해에도 적용하며, TV 등 가전제품 뿐 아니라 스마트폰, 태블릿, 스마트워치 등 전자제품에 대해서도 판매가격의 15% 보조금을 지급하고 있어 중국의 공세는 더욱 심화될 예정이다.

한국디스플레이산업협회 이동욱 부회장은 “압도적인 정부 지원을 받고 있는 중국과 힘겹게 경쟁 중인 우리기업이 전년과 유사한 시장점유율을 유지할 수 있었던 것은 한국이 고부가 분야인 OLED분야로 빠른 사업 전환을 결단했기에 가능했다”고 평가했다.

또 “우리기업은 IT·자동차 등 신수요 창출에도 힘쓰며 전체 매출에서 OLED 매출비중이 ‘21년 69%에서 ’24년 82%로 증가하는 등 외부 우려에도 불구하고 시장 점유율을 선방할 수 있었다”며, “다만, 최근 미중 무역환경 불확실성이 높아지면서, 중국의 애국소비 기조 강화와 디스플레이 주요 고객사인 미국 애플, HPㆍDell 등의 생산기지가 중국에 위치하고 있어 영향권에 있다는 점은 우려가 되는 부분”이라고 말했다.

이에 “협회는 2월에 통상대응 TF를 발족해 수시로 변화하는 무역환경과 주요 현안에 대해 업계와 함께 논의하고 정부와 수시로 공유하며 전략 마련 체계를 유지해 나갈 것”이라고 밝혔다.

▲ 기술 구분에 따른 디스플레이 매출 현황 (백만$, %)(출처: 한국디스플레이산업협회)

▲ 기술 구분에 따른 디스플레이 매출 현황 (백만$, %)(출처: 한국디스플레이산업협회)