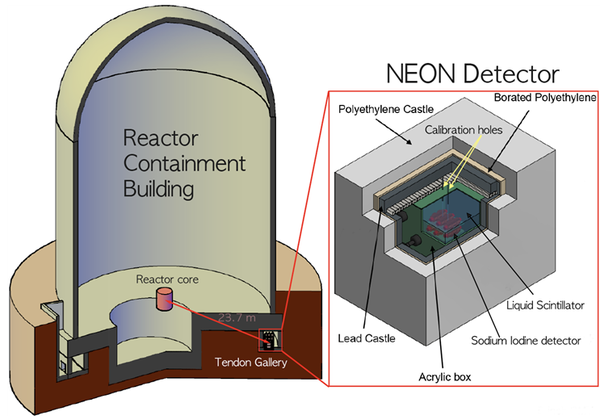

▲ 한빛 원자력 발전소 6호기에 설치된 NEON 실험의 검출기 모식도(출처: 기초과학연구원)

▲ 한빛 원자력 발전소 6호기에 설치된 NEON 실험의 검출기 모식도(출처: 기초과학연구원)국내 공동연구진이 실험을 통해 기존 가속기 실험이나 천문학적 관측으로 접근하기 어려웠던 초경량 암흑물질의 탐색 가능성을 열고, 더 넓은 질량범위로 탐구영역을 확장할 계획이다.

기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 지하실험 연구단(단장 김영덕)이 이끄는 국내 공동연구진이 세계 최초로 상용 원자로를 활용해 가벼운 암흑물질을 직접 탐색하는 네온(NEON) 실험을 구현했다고 6일 밝혔다.

암흑물질은 우주의 질량·에너지 구성에서 약 27%를 차지하며, 천문학적 관측으로 그 존재가 강력히 제시됐다. 그러나 지금까지 암흑물질의 성질이나 상호작용을 직접적으로 관찰한 사례는 없다.

기존 암흑물질 탐색 연구는 약하게 상호작용하는 무거운 입자, 윔프(Weakly Interacting Massive Particle, WIMP)를 중심으로 이루어졌지만, 윔프에 대한 실험적 증거가 부족한 상황에서 가벼운 암흑물질 가벼운 암흑물질(Light Dark Matter, LDM)과 암흑광자(Dark Photon) 같은 대안적인 후보가 주목받고 있다.

네온(Neutrino Elastic Scattering Observation with Na(Tl), NEON) 실험은 1-1,000 keV/c2(킬로전자볼트/광속제곱)의 초경량 영역의 암흑물질 탐구를 위해 설계된 독창적인 실험이다. 기존 가속기 기반 실험은 주로 윔프와 같은 무거운 입자의 탐색에 집중되어 있으며, 천문학적 관측은 암흑물질의 중력적 영향을 간접적으로 연구하는 방식이기 때문에 가벼운 암흑물질을 직접 탐색하는 데에는 한계가 있었다. 또한 가벼운 암흑물질은 다른 물질과의 상호작용이 약해 자연 배경 방사선에 신호가 묻히기 쉬워 배경 방사선을 최소화하고 정밀한 실험 설계가 필요하다.

이번 실험은 전남 영광군에 있는 한빛 원자력본부 제3발전소에서 이뤄졌다. 연구팀은 2.8 기가와트(GW) 열출력의 원자로에서 약 23.7미터 떨어진 지점에 탈륨 도핑 요오드화나트륨 섬광 검출기 탈륨 도핑 요오드화나트륨 섬광 검출기(Thallium-doped Sodium Iodide Scintillation Detector, NaI(Tl) 검출기)를 설치했다.

검출기는 배경 방사선을 최소화하도록 액체 섬광체, 납, 폴리에틸렌으로 구성된 다층 차폐 구조를 갖춘 이후 1년 4개월의 기간 동안 암흑물질 신호 데이터를 수집했으며, 원자로의 가동 기간 데이터와 정지 기간 데이터를 비교 분석해 신호 데이터의 신뢰도를 높였다. 그 결과, 연구팀은 1-10 keV(킬로전자볼트)의 에너지 범위의 미세한 신호를 정밀히 분석하는 데 성공했다.

이번 실험은 원자로에서 발생하는 고에너지 광자가 암흑광자를 매개로 가벼운 암흑물질을 생성하고, 이 암흑물질이 전자와 상호작용할 가능성을 실험으로 직접 탐색한 세계 최초의 연구다.

핵분열 과정에서 방출된 고에너지 광자가 전자와 상호작용해 암흑광자가 생성될 수 있으며, 암흑광자는 가벼운 암흑물질로 붕괴할 수 있다는 이론적 제안이 있었으나 실험적으로 검증되지 않았던 과정이 실제로 구현됐다.

특히, 암흑물질 신호와 배경 잡음을 구별하는 독창적 알고리즘을 데이터 분석에 도입해 신호 해석 능력을 크게 향상시켰다. 이 덕분에 100 keV/c2의 가벼운 암흑물질 탐색에 대해 기존 원자로 기반 실험(대만 TEXONO)을 바탕으로 한 이론연구대비 약 1,000배 더 높은 탐색 감도를 기록해, 세계 최고 수준의 실험적 민감도를 달성했다. 기존 실험이 탐색하지 못했던 질량 영역까지 개척해 나가며 암흑물질 탐색 연구의 새로운 기준점을 제시했다.

실험을 이끈 이현수 부연구단장은 “원자로를 암흑물질의 생성 원천으로 활용한 혁신적인 방법으로 매우 가벼운 암흑물질을 탐색할 수 있는 새로운 길을 열었다”며, “이번 연구는 기존 암흑물질 연구의 한계를 극복하고, 우주 형성의 비밀을 풀어가는 데 있어 획기적인 전환점이 될 것”이라고 말했다. 또한, “한빛 원자력 발전소의 안전하고 신뢰성 높은 환경은 연구 수행에 핵심적인 역할을 했다”고 밝혔다.

한편, 연구팀은 향후 실험에서 신호 데이터 수집량을 2배 이상으로 늘리고, 보다 정밀한 분석 기술을 적용할 예정이다. 이를 통해 더 낮은 에너지 임곗값을 달성해 더 넓은 질량 범위로 탐구 영역을 확장해 갈 계획이다.