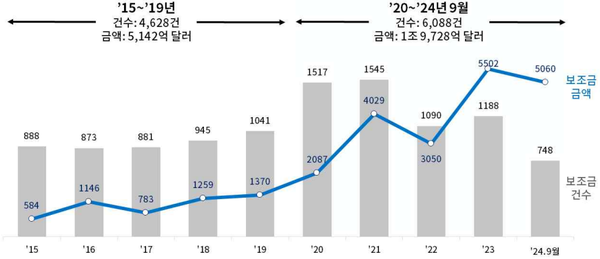

▲ 10년간 전세계 제조업 보조금 정책 수 및 규모 추이(출처: 대한상공회의소)

▲ 10년간 전세계 제조업 보조금 정책 수 및 규모 추이(출처: 대한상공회의소)자국 제조업을 지원하기 위해 첨단산업 경쟁, 공급망 재편 과정에서 전 세계가 보조금 경쟁 시대에 돌입해, 최근 10년 새 10배 가까이 증가했다. 하지만 우리나라는 대출 위주의 지원만 있어 직접보조금의 지급이 필요하다는 제언이 나왔다.

대한상공회의소(회장 최태원)는 스위스의 민간 무역정책 연구기관인 GTA(Global Trade Alert) 데이터를 통해 세계 각국이 발표한 제조업 보조금을 분석한 결과, `15년 584억달러에서 `23년 5,502억달러, `24년 9월 기준 5,060억달러로 10배 수준까지 늘었다고 최근 발표했다.

코로나 전후 5년을 비교해보면, 코로나 이전 5년간 5,142억달러에서 이후 5년간 1조9,728억달러로 3.8배 증가했다.

제조업 보조금을 GTA가 분류한 세부 유형별로 분석한 결과, 지난 10년간 ‘정부대출’이 6,365억달러(25.6%)로 가장 많았고, 기업에 직접 자금을 지원하는 ‘재정보조금’이 5,862억달러(23.6%)로 두 번째 높은 비중을 보였다.

이어 수출기업에 대한 무역보증과 대출인 ‘무역금융’이 2,377억달러(9.6%), 구제금융, 정부 출자 등 ‘자본투입’이 1,912억달러(7.7%), ‘대출보증’이 1,074억달러(4.3%) 순이었다.

이 중 재정보조금은 코로나 이후 눈에 띄게 증가했다. `20년~`24년 9월 기준 재정보조금은 4,995억달러(25.3%)로 코로나 이전 5년에 비해 약 6배 증가했으며, 가장 높은 비중을 차지했다. 상위 5개 규모 보조금 유형 중 재정보조금을 제외한 정부대출, 무역금융 등은 모두 비중이 감소했다.

실제로 주요국들은 재정보조금을 크게 늘리는 추세다. 미국의 재정보조금은 코로나 이전인 `15~`19년에는 28억 달러 수준에 불과했으나 코로나 이후인 `20~`24년에는 1,048억달러로 37배 증가했다. `22년에 발표된 인플레이션 감축법(IRA)과 반도체과학법(CHIPS)의 영향이 컸다.

EU도 코로나 전후의 5년 기간 동안 168억달러에서 828억달러로 재정보조금 규모가 늘었고, 코로나 이전에는 재정보조금 규모가 적었던 일본(4억→665억), 독일(5억→584억), 프랑스(0억→349억) 등도 코로나 이후에 재정보조금 규모가 큰 폭으로 증가했다.

이에 반해 우리나라는 간접 금융지원 방식의 지원이 제조업 보조금의 대부분을 차지하고 있었다. 우리나라의 지난 10년간 상위 5개 제조업 보조금 유형을 보면, ‘무역금융’이 775억달러로 1위를 기록했고, ‘정부대출’이 556억달러로 2위, 그 뒤로는 ‘대출보증’(131억달러), ‘수출지원’(98억달러), ‘현물지원’(77억달러) 순이었다.

지난 10년간 발표된 재정보조금 정책을 수혜산업별로 분석한 결과, 반도체, 바이오, 이차전지, 디스플레이 분야를 대상으로 한 재정보조금 규모가 코로나 이전 5년 대비 코로나 이후에는 적게는 2배, 많게는 13배까지 증가한 것으로 나타났다. 반도체 분야는 재정보조금이 `15~`19년 197억 달러에서 `20~`24년 9월 1,332억달러로 6배 이상 늘어난 것으로 집계됐다.

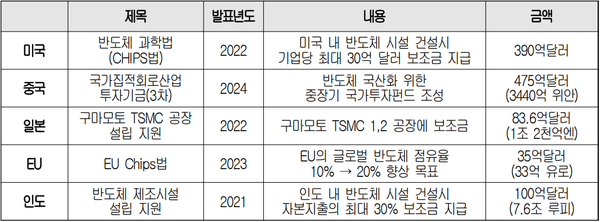

국가별로 보면, 미국이 399억달러로 가장 규모가 컸으며, 이어 일본(308억), 중국(171억), EU(133억), 인도(106억) 등이 뒤를 이었다. 미국은 반도체과학법(CHIPS법)을 자국 내 반도체 기업 유치에 힘을 쏟고 있고, 중국은 `14년부터 반도체 산업 지원을 위한 투자기금을 조성, 지원해 왔으며 최근 3차 기금조성 계획을 발표했다. 그 외 일본, EU, 인도 등 주요국에서 자국 내 반도체 생산공장 유치를 위해 다양한 보조금 정책을 펼치고 있다.

바이오분야의 재정보조금은 코로나 이전 5년간 73억달러에서 코로나 이후 944억달러로 13배 가량 급증했다. 이는 코로나19로 인해 백신 개발 등을 지원하기 위해 중국(174억달러), 프랑스(142억달러), 독일(120억달러) 등 여러 국가가 집중적으로 보조금 정책을 시행한 결과로 해석된다.

이차전지 분야는 `20년부터 `24년 9월까지 총 523억달러의 보조금이 책정됐으며, 미국(179억), EU(85억) 등이 주를 이뤘다. 디스플레이 분야도 `20년 이후 총 397억달러의 재정보조금이 발표됐는데, 중국이 159억달러로 가장 많았고, 일본이 74억달러, EU가 68억달러를 발표한 것으로 집계됐다.

OECD는 ‘산업정책의 귀환(The Return of Industrial Policies)’보고서를 통해 최근 세계적인 보조금 흐름은 코로나로 인한 경제 충격에 대응하기 위해 각국 정부가 보조금을 늘리며 시작됐고, 이후 미중 갈등, 우크라이나 전쟁 등 지정학적 리스크로 공급망 및 경제안보에 대한 우려가 커지자 본격적으로 보조금 경쟁에 나선 것으로 분석했다.

대한상공회의소 김현수 경제정책팀장은 “우리나라도 첨단산업에 대한 대출, 인프라 구축 등 다양한 지원정책을 실행하고 있지만, 기업에 직접 보조금을 지급해 과감한 투자에 나서게 하는 글로벌 트렌드에도 맞출 필요가 있다”며 “최근 출범한 국회 민생협의체에 반도체와 같은 첨단산업 법안도 의제로 오른 만큼, ‘국가전략’의 차원에서 국익을 극대화 할 수 있는 지원정책이 도출되기를 희망한다”고 밝혔다.

▲ 각국의 주요 반도체 산업 보조금 현황(출처: 대한상공회의소)

▲ 각국의 주요 반도체 산업 보조금 현황(출처: 대한상공회의소)