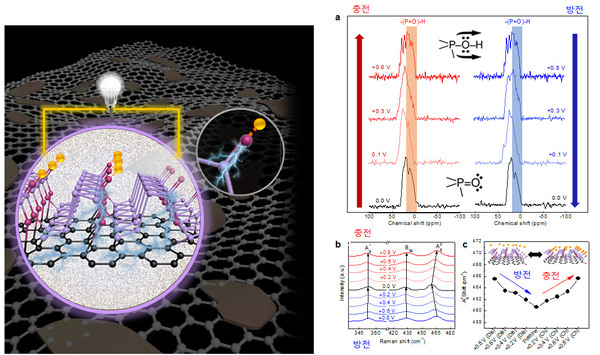

▲ 포스포린/그래핀 복합체의 에너지저장 모식도 및 분광학 결과

▲ 포스포린/그래핀 복합체의 에너지저장 모식도 및 분광학 결과

국내 연구진이 2차원 반도체이자 또 다른 ‘꿈의 신소재’로 불리는 포스포린(phosphorene)을 고용량 에너지저장창치에 활용될 수 있는 가능성을 확인했다.

한국연구재단(이사장 노정혜)는 박호석 성균관대 교수 연구팀이 2차원 포스포린의 나노 구조화 및 화학적 표면 제어를 통해 에너지 저장 장치로의 구현 가능성을 입증했다고 지난 11일 밝혔다.

흑린(black phosporus)을 원자 한 층 두께로 떼어내면 머리카락 굵기의 10만분의 1 수준인 포스포린이 된다. 그래핀과 원자 배열은 비슷하지만, 그래핀과 달리 밴드 갭(에너지 준위 차)이 있어 전류를 제어하기 쉽다.

흑린은 일반적으로 사용하는 흑연에 비해 7배 정도의 전기용량을 가지고 있는 데다 2차원 포스포린 나노구조로 제조하면 특이한 물리적 성질을 보여 신소재로 주목받고 있다. 하지만 기존 고용량 배터리 소재와 마찬가지로 큰 부피 팽창과 낮은 전기전도도로 인해 고용량 발현이 어렵고 충전·방전 안정성이 떨어진다는 단점이 있다.

박호석 교수 연구팀은 2차원 나노 물질 합성 기술 및 이온 거동 실시간 관측 기술로 2차원 포스포린의 슈퍼커패시터 메커니즘을 규명하는 데 성공했다. 또 이를 통해 기존 포스포린의 부피 팽창과 낮은 전도성 문제를 해결함으로써 고효율·고출력·고안정성의 포스포린 기반 에너지 저장 소재를 개발했다.

실제 2차원 포스포린을 전극 소재로 응용, 이론 용량의 92%를 사용해 상용 활성탄 대비 4배에 달하는 용량을 구현했다. 특히 고속 충·방전 시에도 충전 대비 방전 용량이 99.6%로 유지되는 우수한 성능을 보였으며, 5만 회에 달하는 장기 충·방전 후에도 약 91%의 용량을 유지하는 안정성을 나타냈다.

박호석 교수는 “배터리 소재로만 알려졌던 흑린의 슈퍼커패시터 메커니즘을 규명하고, 흑린이 달성할 수 없었던 고효율·고출력·고안정성을 보여준 점에서 의미가 크다”라며 “앞으로 슈퍼커패시터의 에너지밀도 한계를 극복하거나 배터리 소재의 안정성 문제를 해결해 전자기기, 전기자동차, 신재생에너지 등 고용량 에너지저장 분야에 응용할 수 있을 것으로 기대된다”라고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구 결과는 재료 분야 국제학술지 네이처 머티리얼스(Nature Materials) 12월10일 자에 온라인에 게재됐다.